一 个 人 身 影

——记王助烈士

杨少衡

直到进入福州市马尾区亭江镇象洋村,我才知道有这样一位烈士。我一直走到他故乡的雕像前,才意外发觉自己其实早就从烈士身影的近侧走过,只是浑然不觉。

记得早年间曾有一次到马尾参观,与朋友们穿亭江而过,走马观花,对这里的景致与丰饶留下印象,却未能驻足一访。前些年我所供职的省文联在三坊七巷建设省文学院文讲所(后称八闽书院),地点在安民巷。我因工作关系,从项目讨论到建成使用,数年间频繁出入该地,可谓不计其数。该院旧址原为汀州试馆,巷子斜对面有一个大宅,是一处省级文物保护单位,为抗战初新四军驻福州办事处旧址。我无数次从它身边经过,却不知自己是在一位烈士的身影边穿行。近半年来我客居于厦门大学近侧,在校园来来去去,无不经过襄萤楼,当时没有更多感觉,现在才知道我还是穿行于这位王助烈士的身影中。

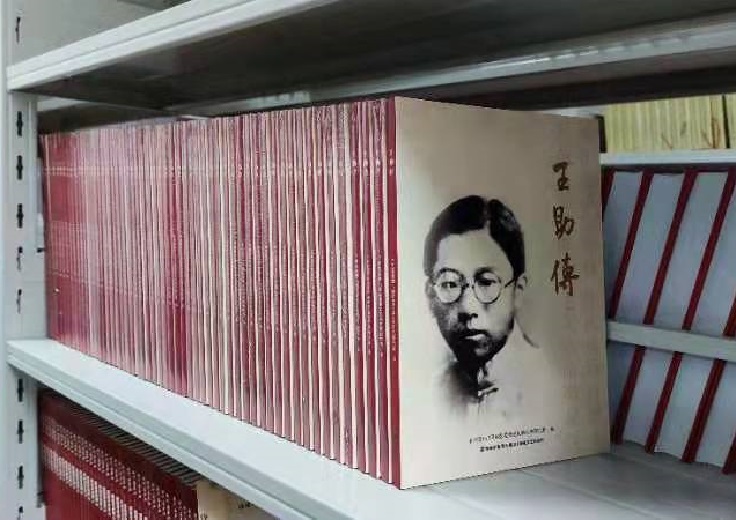

“马尾红色基因谱系”系列丛书之《王助传》

据记载,王助生于1914年,少时天资慧敏,先在家塾启蒙,稍长即考入马尾海军艺术学校就读。1929年冬,因愤于学校当局对学生的高压控制,带领同班同学罢考抗议,被学校勒令退学。时年仅15岁。1930年春,王助转入福州英华中学读初三。同年秋,升入该校高中部。在英华中学期间,他开始接触进步教师和高年级同学中的共产党员,不久参加了党的外围组织“反帝大同盟”。1931年夏被选为代表出席在上海召开的反帝大同盟远东大会。同年冬,他由郑维新介绍加入中国共产党,时年17。1932年秋,王助从英华中学毕业,考入北平燕京大学。入学后积极开展革命活动,引起学校当局注意,一个学期不到,就被要求离开燕大。1932年冬,王助回到福州。翌年秋党组织指示他转入厦门大学经济系就读,以加强对厦大学生运动的领导。王助住在厦大襄萤楼103室,以其出色的组织才干,很快打开了厦大学生运动的局面。1933年冬,组织上指派他赴“红都”瑞金,参加“中华苏维埃第二次全国代表大会”。会后被留在苏区工作。1934年8月,王助被调往中央苏区闽赣省闽北分区,任闽北军分区政治部副主任。中央红军长征后,王助随部队转入艰苦卓绝的三年游击战争,历任共青团闽北分区委书记、闽东北军分区政治委员、中共闽东北特委书记、闽东北军政委员会主席。1938年1月,闽北红军游击队改编为新四军第三支队五团,开赴皖南抗日前线。王助则奉命到福州筹建新四军驻福州办事处。同年2月办事处成立,王助以新四军参政的公开身份任办事处主任,同时在党内任中共闽东特委委员、宣传部长兼统战部长。1938年6月任中共福建省委委员。1939年5月,新四军驻福州办事处迁往南平,改称为新四军南平留守处。1939年7月王助兼任省委宣传部长。同年秋,新四军南平留守处撤销。王助撤退到设于崇安的省委机关。1940年7月,兼任省委所设“武夷干校”副校长,校长为省委书记曾镜冰兼。1940年10月,国民党顽固派酝酿发动第二次反共高潮,曾镜冰和王助带领省委机关和特务队,坚持在崇安领导各地斗争。1941年8月,中共福建省委为了打通闽北与闽南的联系,派王助率领一部分游击武装南进,于9月21日到达建阳县东坑头时遭遇土匪,王助指挥突围时不幸中弹牺牲,时年27岁。

把一个人的生平浓缩为几行文字,其中的每一节甚至每一个字无疑都内容丰富。我在王助烈士的生平经历里寻找其内涵,一个烈士的身影在我眼前化成了一个活生生的人,可以触摸,可以感受,令我赞叹,也令我痛惜。

作为一个坚定的革命者,王助年纪轻轻就成为我党一个省级机关的领导干部并牺牲于任上。他是怎么走上这条道路的?与他的出身与家庭情况相关吗?我在一些烈士介绍材料里没有找到这方面信息,却在亭江镇象洋村王助烈士的纪念室里骤然邂逅。他竟是出自一个官宦、书香门弟。他的高祖父王有澍为清道光三年进士,当过吏部郎中,四川夔州知府。他的祖父王允晰是光绪十一年举人,任过安徽婺源(今属江西)知县,还是清末民初著名闽派诗人。他的父亲王宜祜早年留学日本,1911年回国,在福建参加辛亥革命,后在国民党福建陆、海军和政府中任职。当年任新四军福州办事处副主任的范式人曾回忆说,那时王助的父亲王宜祜是上校营长,在陈仪身边当秘书,由王助出面比较便利。因此安排王助当办事处主任。王宜祜解放后还曾任省文史馆馆员,省、市政协委员。王助出自这样的官宦、书香人家,不受饥寒交迫、贫困潦倒之困,是什么原因促使他走上革命道路,成为共产主义者?据资料记载,在马尾读书期间,他每日目睹麇集在闽江上的帝国主义军舰和商船,洋货倾泻而来,财富掠夺而去。列强军舰横冲直撞,如入无人之境,外国水兵趾高气扬,欺凌我国同胞。这使他义愤填膺,对帝国主义的侵略和国内政治的腐败黑暗愤恨难平。他曾对同学说:“‘国家兴亡,匹夫有责’,不要看我是个身体瘦小,眼患近视的文弱书生,有朝一日揭竿造反,我行不改姓,坐不更名!”在英华中学读书时,他在学生集会上激昂慷慨、声泪俱下地揭露国民党卖国投降,残害青年的罪行,闻者无不动容。其国文教师陈遵统先生解放后作《王生哀辞》中回忆:“王生所列讲题中感不绝于吾心者有二:一为《学生之悲哀及其出路》,一为《中国青年悲哀的原因》,语时,几乎垂泣涕以道之,知其在旧时代所受痛苦,极感深矣。”

我感觉自己骤然触摸到一个年轻的、炽热的灵魂。当年一位青年志士对国家、民族的深爱,对人民苦难的悲悯真切可感。我想这就是他成为革命者的内在动因。

我在网络上找到了王助的一张照片,在他的纪念室与之再次邂逅。照片上的他确像一位五四青年,形象文弱而眼神有光。这位文弱青年竟大有豪侠之气,身怀激情,有一种诗人气质。或许得自家传,王助能写诗。他有一首《闻故乡失守感赋》:“故乡风物故人情,敌骑纵横致可惊。忧世伤时唯我独,低徊簟枕梦难成。”从诗题看,当是日军侵略福州时所作,悲愤之情溢于言表。他还有一首《致堂上》:“远离膝下光阴久,历尽风涛与苦辛,烽火薰天连数月,岭云黯淡望吾亲。”戎马征程中的至深亲情跃然纸上。王助的诗激情流淌,其投身革命的激情更是无处不在。当学生发动学运时,他的演说声情并茂,动人心弦;在闽北领导游击战争时,他亲自作了一首《农民骂叛徒歌》,领着红军游击队员唱,坚定革命斗志,坚持艰苦奋斗。在新四军驻福州办事处主任任上,他利用合法身份,通过推动读书活动、群众性抗日歌咏活动、办报办刊等方式扩大宣传,鼓舞人民开展抗日救亡。在省委武夷干校兼任副校长时,他倾注精力于党的宣传和理论建设,当时曾镜冰亲自编写了武夷干校校歌,王助则亲自教唱,以鼓舞学员的斗志。在资料里读到这些往事,一个充满为理想信仰奋斗激情的青年革命者形象跃然纸上,我脑海里那张文弱书生的照片变得栩栩如生,显得特别感性,也特别真实。

我读到的许多资料都提到王助体质较弱。当年他从厦门大学去苏区是带病离开的,所以有一阵曾误传他在瑞金病故。王助的战友林楷有一段回忆非常传神:“他是高度近视眼,每当敌人袭击时,他拿着枪看不到目标,同志们打枪射击,他干着急,还得问敌人在哪里。”但是这一病弱之躯却显出过人胆略。据记载,有一次王助带几十位同志由屏南赶回省委请示工作,途经政和县清石,敌人已在封锁渡口,情况很紧迫,找遍河岸,只有一只没有竹篙的船,也没有撑船的人。王助临时拾到一根晒衣服的竹竿,随即冒险登船,撑到中流时,竹竿断了,船被冲了五里远,随时有可能被渡口敌人发现。船上有些战士惊慌起来,王助同志却面不改色,指挥若定,终于和同志们齐心协力,设法把船安全靠到对岸,胜利抵达省委。作为一个领导者,王助单薄的身材里蕴藏着巨大的能量,具有极强的组织能力,他所组织开展的相关学生运动、游击战争、抗日救亡活动无不风声水起,成效卓著。他承担了繁重的工作任务与巨大的责任,始终脚踏实地,排除万难开展工作,留下许多历史功绩,例如他在新四军福州办事处任职时期,1938年3月10日,国民党顽固派制造了“泉州事件”。已改编国民革命军陆军第八十师特务大队的闽中红军游击队在泉州承天寺被顽军包围缴械。王助得到急报,立即找国民党福建省主席陈仪交涉,据理力争,迫使其下令三日内释放被扣人员、发还武器,使这支抗日队伍最终得以开赴皖南抗日前线。在长期革命斗争中,王助炼就了一双识人慧眼,善于在群众斗争中发现人才,培养干部。在新四军驻福州办事处任职时,他十分重视恢复福州地区党的组织,陆续秘密发展了一批党员,建立了党的支部。这些党员成为福州抗日救亡运动的骨干,许多人成长为党史上的有名人物。其中有一位多年后对福建的发展起了特别重要的作用,他就是改革开放时期的原福建省委书记项南。抗战初期项南(原名项崇德)在长乐参加抗日救亡活动,被王助慧眼相识,于1938年介绍入党并单线联系。重温王助这些革命印记,我感觉到他瘦弱身驱所承受的工作压力的巨大,为他的坚韧而感动,为他的革命精神而赞叹。

我注意到王助牺牲的一个细节:1941年9月21日,王助率队南进途中与土匪遭遇,那天中午正逢日全蚀,王助乘“蚀甚”瞬间,天色突然昏暗的有利时刻,带领同志们冲出村子,队伍奋力突围了,王助却不幸中弹牺牲。我特意查了一下,果然查到该日全食的相关记载,它于1937年被著名天文学家、紫金山天文台台长张钰哲预测并向全世界公布。9月21日当天,张钰哲带着一支队伍,不惧战火艰险,于甘肃临洮观测记录该日食,这是中国天文学家首次用近代天文观测仪器观测日食。而王助就牺牲于这个日全食之际,有如老天爷也为之痛惜,一时天昏地暗。王助的一位战友黄扆禹回忆说,1941年底,他到省委机关汇报情况,刚进门,就发现气氛很低沉,机关同志都在唱一首歌:“忆起了你,有泪难流;随你同志,空自归。从此革命受重创,从此永与故人违……”歌声里充满了悲伤和怀念。这首歌叫《忆王助》,词曲都是省委书记曾镜冰所作。黄扆禹一听王助牺牲,顿时呆住了。时至今日,我在王助的家乡读到这一段记载,痛惜之情也在心中翻腾,为这样一位坚定顽强、才情横溢的年轻革命者,为他于日食之际的骤然离去。

烈士虽己远去,他的名字和身影却还存留世间,让我们追寻和感念。这无疑是一份珍贵的精神财富与资源,能启示、引领我们努力前行,继往以开来。

(原载于福建省炎黄文化研究会、省作协“走进八闽”文化采风系列之《走进马尾》;图片来源于网络,如有侵权请联系删除)