日记里的抗战记忆

广 敏

纸页泛黄,字痕微洇。翻开《汪大铭日记(1939—1945)》,仿似掀开了鲜活抗战历史现场的一个真实切面,1939年元旦皖南山坳的寒气伴着青年战士笔尖的灼热,扑面而来。

汪大铭,1919年出生于上海宝山一个城市贫民家庭,14岁到上海当学徒。1935年“一二·九”学生运动之后参加上海救国会领导的抗日救亡活动,从此投身革命洪流。1938年春,这位年方十九的少年郎,心怀救国之志,毅然组织发起了上海战时服务团。是年5月,他挥别霓虹闪烁、繁华如梦的十里洋场,带领一批志同道合的进步青年,长途跋涉千里行军,徒步穿越浙中山水,一路开展抗日宣传工作,最终抵达皖南云岭,成为新四军的一员,同年12月加入中国共产党。此后近两千个日夜,从皖南山坳至茅山苇荡,自长江夜渡到四明密林,他纸笔未曾须臾离身,或行军霜月下,或战斗间隙中,一字一句蘸着血与火,镌刻下一个年轻战士在抗战烽火岁月中的行军战斗日常和学习思索细节。那浸透着红色记忆与赤诚信仰的日记和笔记,有近百万字之多,后整理成40万言的《汪大铭日记》。这岂止是一个人的心路历程,它更是万千革命者共同谱写的精神史诗——那份对党忠诚的铁骨,那份人民至上的深情,那份压倒一切强敌的英勇,皆在字里行间无声地澎湃。

日记开篇于1939年元旦的皖南云岭新村。

“虽然我还是一个刚满20岁的大孩子,但从小在阶级社会的压迫与生活的磨炼中,那受过创伤的幼小心灵,在站到自己的强壮队伍面前,看到了自己力量所在的时候,对着他憎恨的敌人,变得十分懂事和成熟了。”寥寥数语,一个筋骨里嵌满风霜,内心却无比坚毅的青年革命战士形象跃然纸上。他笔下的云岭冬日,远山积雪映着晨曦,溪流在险滩上竞相奔涌,恰似这群汇聚皖南的觉醒青年,怀揣着理想与担当,义无反顾地投身于民族解放的磅礴洪流中。

在皖南,年轻的汪大铭迅速从战时服务团转战新四军政治部民运一线,扎根于章家渡的田埂茅舍间。他积极组织农抗会、工抗会,厉行“二五减租”,足迹遍布26个保,极大减轻了农民沉重的负担;秘密组建抗日民族先锋“特种工作队”,在统一战线旗帜下巧妙播撒抗日救亡火种;组织水南乡农抗会发动群众,募集284双布鞋、11面锦旗和众多食品慰劳新四军;推动成立合作社,对抗奸商囤积居奇,平抑米价保障民生,缓解百姓粮食短缺之苦……然而,危险如影随形,特务如毒蛇吐信般叫嚣着:“农抗会就是共产党的人,将来都要杀头”,更有两个教导队学员携枪叛逃,村里局势紧绷如弦……他的应对不是退缩,而是更加深入地“编小组”,细密地进行“个别访问”“开座谈会”。那抗日组织生命力如坚韧翠竹,根须在贫瘠岩峰中越扎越深,顽强伸展、节节生长。调离皖南前夕,组织委任他为中共繁昌县委组织部部长,对他卓有成效的群众工作给予了肯定。从章家渡田埂到铜陵前线,这位热血青年,在与群众密切联系、与敌顽坚决斗争中,千锤百炼锻就了一副担得起、扛得住重担的铁肩硬膀。

日记,如一卷无声的历史长轴,缓缓展开到茅山革命篇章。

1939年10月,汪大铭尚未结束东南局党训班的学习,便临危受命,跟随曾山、章蕴二位同志昼夜兼行赶赴苏南茅山抗日根据地,深入敌后开展工作。茅山地处上海与南京之间,扼守要冲,战略地位极为重要。从县委书记到地委书记,千斤重担沉甸甸地压上他的肩头:要在虎狼环伺的日伪“清乡”铜网铁壁中扎下根芽,要在弹雨呼啸的战场上迎击强敌,更要在灾荒蔓延的焦土上重建家园。他的日记,不仅是建设敌后根据地艰苦卓绝奋斗岁月的鲜活见证,更是中华民族保家卫国、寻求独立解放可歌可泣伟大历史的珍贵剪影。

1938年初汪大铭(后排右一)等人组织上海战时服务团经浙江温州前往皖南参加新四军

文字此时已染上了更加浓重的硝烟与血色。对于汪大铭他们而言,寻常人家袅袅炊烟的平静生活成为遥不可及的梦境,取而代之的,是反“清乡”斗争中如在刀尖行走,一月内辗转于陈巷里、唐沟头、方家棚子等二十余处宿营地的生死奔袭;是“被敌人抢得一升米也不剩了”的残酷绝境;是活动区域遭敌寇极限压缩、一度与上级失联的孤立困局;是仅1943年自己6次在病痛与饥饿边缘挣扎的严峻考验……更沉痛难抑的,是目睹战友接连牺牲:邓仲铭落水殉职,罗忠毅、廖海涛等血战捐躯,李伯中弹抢救途中殉难……万般艰难,摧不垮他愈发坚定的信仰!日记扉页上,他郑重抄录下:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”。这铮铮誓言,早已成为茅山巍巍青山间,无数英烈用生命写下的、最悲壮激昂的集体墓志铭。

日记中格外闪耀的,还有绝境求生的组织韧性与斗争智慧。他们将“精兵简政”贯彻到底,机关与部队淬炼得精干如刃;“武装工作小组”潜入“清乡”圈内,神出鬼没,袭扰据点,镇压汉奸;为了隐蔽行军,黑夜行军中“让每人把白毛巾放在包上作为给后面人的指引”;为防犬吠惊敌“准备引狗食物”,甚至“准备梯子和铺在屋顶上的棉被”以减轻声响;灵活短促突击的战术频频奏效,如偷袭宝埝伪警察所、奇袭二圣桥、智取石马庙,皆是在敌强我弱下的漂亮反击,狠狠挫败敌伪气焰,极大提振军民信心。最动人莫过于那朴实的心声:“我们的兵,我们欢喜”——短短8个字,道尽官兵肝胆同心的无间战友情谊。

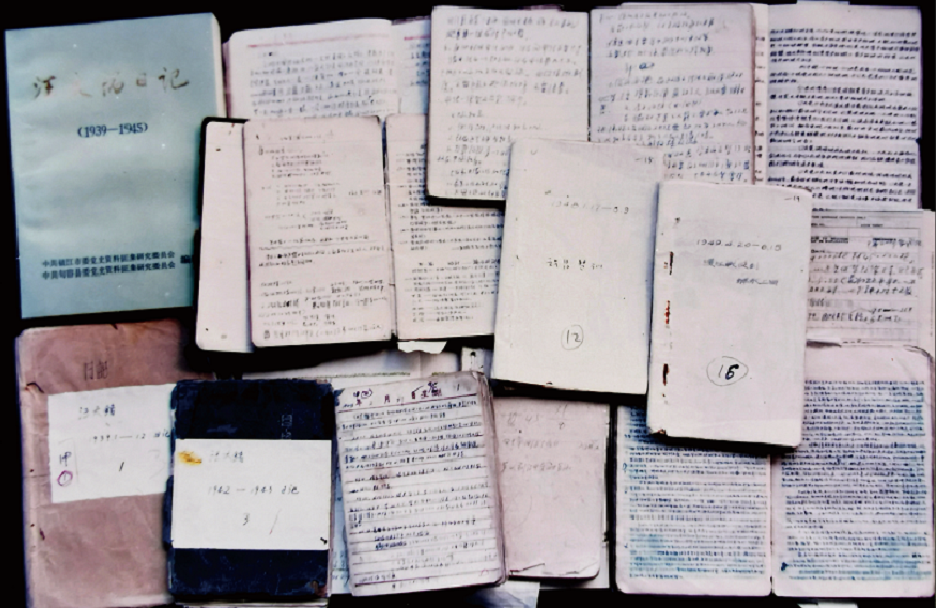

汪大铭部分日记手稿

寒夜孤旅,最能慰藉人心的,恰是茅屋缝隙里透出的那一豆灯火微光。日记中,汪大铭一笔一划记下了军民一体、生死相依的鱼水深情:“水南渡已成了我的老家一样……过年时,该乡发动了慰问我们新四军的活动”;“晚上睡在一个农民家里,他们把家里最好的床铺让出来给我睡……第二天醒来穿衣下床时,鞋子袜子都已洗净烘干,破袜子已经补好,还缝上了用软布做的厚实的新袜底”;“花林乡的热情的老百姓……他一家人坚持邀请我们到他家吃年夜饭,他的儿子伴我们走了50里路……他只是认识到我们这些人是全心全意为他们——贫苦农民谋利益的,把我们看作是他们真正的亲人。”当自己冻得做了半夜“团长”(蜷身保暖)彻夜难眠时,他惦念的却是:“借给我这条棉絮的农民,他们晚上如何御寒,以及他们年年月月都这样生活”……这些可爱的乡亲们,更是可靠的情报员。日记里真切记录了村中老翁主动请缨组织放哨盘查的情景:“日本鬼子离我们很近了,青年人都上了前线,我们老人也要做点事……我们这村是大路口,设上一个盘查哨,坏人就不好混过去。”这种与群众同呼吸共患难的深切情义,早已融入他的生命,成为支撑他“更加自觉,更加努力地为人类解放事业作忘我的斗争”的不竭力量源泉。

1943年12月茅山保安司令部在江苏句容县殷桥头合影(左二王直,左三樊玉琳,左四汪大铭)

思想锤炼的砥石,始终清晰笃定地贯穿在烽火岁月的每一页日记里。

1939年新岁伊始,他深刻检讨,鞭策入骨:“工作太欠计划性。学习更是差,可以说根本没有拿出书本连续看上半个小时……生活上也是没有条理的。”仅隔一月,2月8日笔锋益厉,警语自律:“一个革命战士是时刻不能忘记学习的……今后还要随身带一二本书,利用一切休息空隙的时间多看几页。”纵是茅山最艰苦的年岁里,他求知的身影从未停歇,一有机会便埋首书卷,坚持每日工作学习长达18小时,而“整风运动”研习的两小时,更是雷打不动锻造心魂的庄严课训。翻阅那一时期的日记,1943年3月22日、31日,4月3日、13日……整风漫谈会、自我反省、自我砥砺的噌吰之声如钟鼓不绝,伴随着他走过了整个抗战革命生涯。直至1945年9月北撤前,他仍在负责起草的《坚持浙东今后艰苦斗争的工作布置提纲》中认真写下:“党的教育目前着重时事形势教育与阶级气节教育……”心之所系,始终在于队伍的思想灵魂塑造。

“暂别茅山第二家,一片离情寄落霞。”1945年奉调浙东时,汪大铭留下这句诗行,将对茅山父老乡亲、草木山川的不舍深情尽付其中。当日本投降的消息传来,他的笔端迸发出积蓄已久的激情与投身新战场的急迫,日记如奔涌的江潮……他细细记述下了四明山调查、北撤前准备、飘海渡江到苏中的日夜兼程……他或许不曾想到,这些点滴墨痕,早已为后世的民族记忆留下永恒的索引。

汪大铭荣获的部分勋章(左一至左三分别为中华人民共和国二级独立自由勋章、中华人民共和国二级解放勋章、朝鲜民主主义人民共和国二级自由勋章)、奖章及任职中国人民解放军二十八军政治部主任时佩戴的胸符

抗战胜利八十载,再抚卷册。这部用青春为胚、战火为窑烧铸而成的日记,以最柔软的寸寸薄纸,承载了天地间最坚硬的历史记忆,恰似彭炎题词所赞:“革命风云嚼血火,雷霆蹈厉壮生涯”。合上书页,耳畔久久萦绕着一个穿越时空的回声,无比清晰且坚定。它源自1939年皖南云岭那个寒冷的元旦,又历经茅山六载血火淬炼,最终凝结成金刚石般不朽的生命回响:

“如果青年时代的生命能给我再做一次选择,我将毫不犹豫地重新回到那血和火的斗争中去!”

——这,是汪大铭的答案,也是那一代人深深镌刻下的、光芒永在的赤色印鉴。

(本文原载于《炎黄纵横》2025年第5期,作者为福建省人大常委会原党组书记、副主任)