·“福建海洋精神”专题·

03 福建海洋的萌芽和发展

作为中华文化区域文化的一个分支,福建文化最大的特点在于对中国海洋文化的体现(福建文化的提法,创始于1992年厦门的福建文化研讨会上。参见徐晓望:《论中华文化与福建文化》,《东南文化》1992年第3-4期,《新华文摘》1993年第2期第154-158页全文转载)。近年来,这一提法渐已被多数学者接受。福建海洋文化的萌芽与发展,与福建的地理环境及历史有关。

一、“闽在海中”

在三千年前的商周时代,中原的人们只知道在遥远的南方有一个叫作“闽”的地方,由于闽人北上多走海路,所以,中原人民有“闽在海中”的模糊概念。严格地说,这句话是错的。因为,古代的闽,主要是指现在的福建地区,它是中国大陆的一部分,而不是海中的岛屿。但是,若从文化的角度而言,它又说中了福建地理位置的一个特点——与海洋的联系极为密切。

福建负山面海,海岸线曲折,南北海岸线的直线距离只有535公里,但大陆的海岸线长达3324公里,沿海港湾众多,从北到南有三都澳、罗源湾、兴化湾、湄洲湾、泉州湾、厦门湾、东山湾等海湾。海湾处处可以建成港口,以湄洲湾和泉州湾之间由泉州市管辖的港口而言,即有后渚港、肖厝港、崇武港、洛阳港、深沪港、福全港、金井港、围头港、东石港、安海港、蚶江港、祥芝港、永宁港、水头港、石井港等15座港口。由于福建是多山地带,地势起伏较大,福建沿海的港湾大都水深港阔,到处都可以停泊大船,这在中国沿海各省是相当罕见的。

泉州湾重要航标六胜塔(王东明 摄)

福建面临台湾海峡,自古以来,台湾海峡一直是东亚的贸易通道,从东南亚到东北亚的海上贸易,都要通过台湾海峡。对于地处东亚、连接东北亚与东南亚海上贸易的中国而言,台湾海峡还是联系南北沿海区域的主要通道,具有重要的战略意义。因此,早在清代前期,施琅便说:“窃照台湾地方,北连吴会,南接粤峤,延袤数千里,山川峻峭,港道纡回,乃江、浙、闽、粤四省之左护。”(〔清〕施琅:《恭陈台湾弃留事本》,厦门大学台湾研究所:《康熙统一台湾档案史料选辑》,福建人民出版社1983年,第308-309页)台湾海峡盛行季风,每年冬春季节,台湾海峡便刮起东北风,而每年夏秋季节,台湾海峡又刮起西南风,在以帆船贸易为主的古代,季风是台湾海峡民众进行贸易的良好条件,他们既可乘风北上日本、韩国、琉球,也可乘风南下占城、马尼拉、巴达维亚等城市。待到季风的方向倒转,他们又可以乘风返回家乡。因此,当地民众从很早的时候开始,便参与海上贸易。尤其是唐朝中叶以后,陆上的丝绸之路由于中亚陷于战乱而中断,海上丝绸之路乘机而起,成为中西贸易的主要通道,而台湾海峡正是东方丝绸之路的起点。旺盛的海上贸易,使台湾海峡两岸日益富裕,并带动了两岸山区商品经济的发展。

台湾海峡也有其不利于航海的地方,这就是:每当夏季,经常有台风从太平洋南部北上,这种强热带气旋的风力,常在十二级以上,台风中心经过的地方,海浪滔天,狂风怒吼,大多数船只都因无法抗拒风暴而倾覆。自古以来,台风给台湾海峡的民众带来无尽的灾难,但是,尽管如此,蓝色海洋所展现的无穷的魅力,又使台湾海峡的民众怀着九死无悔的决心,不断地深入到大海的深处,他们是海的儿子,在海洋上得到自由,也在海洋中葬身。他们得到更多的是:在海洋中发展。

总之,海洋构成福建区域基本的地理特点,它是福建海洋文化发展的基石。

二、史前台湾海峡的独木舟文化

福建区域出土最早的古文化遗址是福建漳州市郊区的莲花池山旧石器文化,其时代约在三四万年以前,有人认为,从该地简陋的石器内涵的延伸,可以看出福建其他地区的石器文化萌芽的雏形。当时的人类已经在滨海区域发展,形成了石器时代的海洋文化。

约在新石器时代,人类造出了独木舟。目前所知最早的独木舟出现在八千年前浙江的上山文化。对人类来说,舟是人类最早的交通工具,由于独木舟航海的危险性,它已经被许多文明民族淘汰,久而久之,人类渐渐遗忘了独木舟创下的航海奇迹。实际上,直到几百年前,波利尼西亚人仍然用它在南太平洋上航行,他们的独木舟自如地航行于南太平洋诸岛之间,北到夏威夷群岛,南到新西兰,西到马达加斯加群岛。对今人来说,即使用轮船航行,这也是一条艰难的航线,但古人却用独木舟完成了跨洋航行。据美国人类学家的调查,他们的成功,其原因在于对海流与海风极为独特的研究与体会。

台北“中研院”的陈仲玉研究员长期在福建沿海的马祖列岛从事考古发掘。近年来,他们最重要的贡献是在马祖列岛的一个小岛上发现了新石器时代的两具“亮岛人”遗骸。经德国和美国的两个实验室对其DNA进行检测,其结论让人惊讶:其中一具遗骸表明,他与山东半岛的古人基因类似,而另一具遗骸,则似东南沿海的古人。为什么中国东南小岛上新石器时代的遗骸会与山东半岛的古人基因相似?难道在那么遥远的龙山时代,就有山东半岛的居民航海到东南沿海岛屿?可以作为印证的另一现象是:发现于龙山文化中的黑陶器,同样发现于福建的新石器遗址中!这只能说明,早在远古时期,中国沿海各民族就在进行海上交流。他们海上活动的规模和水平,远远超越今人的认识。1975年,在福建连江县境内鳌江下游距入海口10公里处,出土了一艘7米多长的古代独木舟,对于该舟的时代,人们估计约为汉代以前(福建航运局:《福建航运史》,人民交通出版社1994年,第27页)。这种独木舟,对于勇敢者来说,已经可以用以征服台湾海峡了。我们知道:直到南宋时期,仍然有名为“毗舍邪”的台湾土著出没于台湾海峡两岸。他们所乘的轻筏,甚至更不如独木舟。

连江出土的独木舟

独木舟的创制约在新石器时代。而这一时代的开始,已在海水淹没东山与澎湖之间的陆桥以后。考古学家发现:在新石器时代早期,台湾的大岔坑文化与福建的壳丘头文化相当接近,诸如石器、陶器等文化遗物的制作方式有其共同的特点;在新石器时代晚期,台湾海峡两岸都流行彩陶文化,在台湾表现为凤鼻头文化,在福建表现为昙石山文化,毫无疑问,它们之间有共同的文化来源(李家添:《台湾大坌坑文化与华南地区新石器时代早期文化的关系》,《人类学论丛》第一辑,厦门大学出版社1987年;张光直:《新石器时代的台湾海峡》,《考古》1989年第6期)。在这一时代,只有独木舟才能联系台湾海峡两岸,所以,应当是独木舟将两岸的文化因素相互传播。

远古时代福建文化的发展,打下了深深的海洋文化的烙印。可以说,福建古文化的崛起,是与海洋文化相伴而行的。福建与台湾沿海的石器文化遗址,无不有大量的贝壳类弃物。台湾南部的鹅鸾鼻文化,出土的水生动物遗骸有:夜光螺、银口蝾螺、珠螺、钟螺、盖笠螺、莫里西斯宝螺、地图宝螺、芋螺、小岩螺、环文螺、紫晃蛤、砾磲蛤、海龟甲、二齿鲀鱼(陈国强、叶文程、吴绵吉:《福建考古》,厦门大学出版社1993年,第40页)。福建沿海的金门富国墩遗址,出土的一处贝丘遗址,由20多种贝壳组成(林朝棨:《金门富国墩贝冢遗址》,《考古人类学刊》1973年第33-34期);福州庄边山新石器遗址,出土贝壳堆积坑70余个(福建省文物管理委员会:《闽侯庄边山新石器时代遗址第一次发掘简报》,《考古》1961年第1期;林公务:《闽侯庄边山遗址82-83年考古发掘简报》,《福建文博》1984年第12期);在福州的昙石山遗址,出土了许多咸水类贝壳——蚬、魁蛤、小耳螺、牡蛎等,并有用特大的蛎壳制成的掘土工具“铲”(曾凡:《闽侯昙石山遗址第六次发掘报告》,《考古学报》1976年第1期;陈国强、叶文程、吴绵吉:《福建考古》,厦门大学出版社1993年,第56-57页);东山岛的大帽山遗址出土了许多鱼类动物的脊椎骨(徐起浩:《福建东山县大帽山发现新石器贝丘遗址》,《考古》1988年第2期)。这么多海生动物遗物的存在,说明当时福建沿海人类以贝壳与鱼类为其主要食物来源。在所有的动物中,贝壳类与鱼类是最易采集的,而且,它们的生长期没有冬夏之别。无论在什么季节,人类都很容易采集贝壳、捕获鱼类。总的来看,至今为止,福建与台湾的新石器遗址主要出现于海峡两岸的沿海,说明在新石器时代的福建区域,人类主要生活在沿海,以海洋生物为主要食物。与内陆的古人类要与猛兽搏斗相比,古代福建的人类作出了一项最佳选择。

在独木舟时代,最神秘的文化,也是最具有代表性的独木舟文化,要数福建武夷山区的船棺文化。武夷山是中国著名的风景区之一,有碧水丹山之誉。在风景区群山的悬崖洞中,有一具具的船棺,当地人历代相传,这些船棺中是古仙人的遗蜕。其实,它应是古人类的遗物。武夷山的船棺文化反映了青铜时代福建古文化的遗迹。经过碳14同位素测定,船棺的年代约在商周时期。船棺中的文物大多数是木器、陶器,但十分精美。例如,用竹篾编成的竹席,用苎麻、棉花织成的布匹残片,还有一件有四足的灵龟木托盘,龟首高高仰起,形象颇为生动。看来当时古人已经使用青铜器为工具,否则,一些木器竹器不可能制作得那样完美。

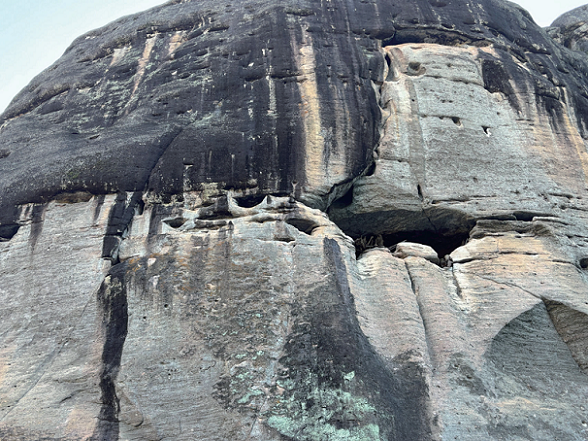

上图:武夷山放置船棺的悬崖洞;下图:悬崖洞近景(梁如龙 摄)

武夷山船棺文化最引人注目的还是那些造型独特的船棺。船棺的本体用巨大的楠木制成,上盖下船,似出自一根巨木,然后用锯子解成二片,棺身挖成长方形的洞,可载尸身,这些与普通棺木的区别仅在于它的整体性,而它的独特之处在于,船棺的两头微微翘起,造型像是一艘独木舟。

武夷山风景区的群山在清澈的溪水缭绕之中,船棺悬崖之下,往往是清澈的河流。人们很自然地想到:船棺的主人一定是善于航行的水上人家,因此,他们在选择归属时,方才以船棺为灵魂的寄托之所。它的发现,说明早在三千年以前,福建已有了一支善于航行的水上民族。福建的考古界认为:这一水上民族,很可能是福建滨海古文化的延伸。福建的早期遗址都出现于沿海,其后,这些滨海民族逐次向闽江上游挺进,最终选择闽江源头之一的武夷山为定居点,在那里建立了著名的船棺文化。船棺的主人为了寻找“天河”安葬于此,希望在死后仍然可以乘槎向银河航行。这一假说,看来是最接近于历史事实的。

学者一般认为,武夷山船棺文化的绝对年代约在商周时期,它是古代闽中当地文化的遗迹。由于文字材料的缺乏,对它与秦汉时期闽越人的关系,还不是很清楚。但可以肯定的一点是,以上两种带有海洋文化痕迹的当地文化,对福建的文化传统有一定影响。

三、闽越人的海洋文化传统

福建古民族在史册上留下的文字记载不多,当东南闽中当地人进入中原学者视野时,已是秦汉时代。一般将这一时代生活于福建等地的闽人称之为闽越族,他们是百越族的一支。在汉代初年,闽越国是南方有影响的大国,存在了九十多年。

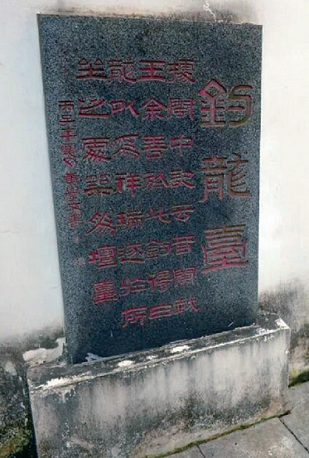

闽越国拥有强大的海上力量。汉武帝时,汉军南下岭南,与南越国交战。闽越国首鼠两端,一方面给汉朝上疏——愿意配合汉军出战,出动八千甲士乘船南下,但到了岭南的沿海揭阳之后,又以风向不顺为理由,坐观汉军与南越作战。汉军击闽越时,闽越贵族曾计划:杀王向汉请和,不能和则战,“不胜,即亡入海”(〔西汉〕司马迁:《史记》卷一百一十四,东越列传,第328页)。可见,闽越的航海能力是很强的。在闽地留下许多闽越王的传说,都与海洋有关。相传在福州南部的江海中有一名为“钓龙台”的山屿,闽越王无诸曾在这里钓到蛟龙。汉使南下封无诸为闽越王,即是在钓龙台举行仪式。汉武帝灭闽国时,为了对付闽越的水上力量,在会稽郡组建了一支强大的水师,由闽江进入闽越的腹地,彻底消灭了闽越国。

福州台江大庙山钓龙台石碑

从福建远古时代石器文化的萌芽,到春秋时代越国建立,再到汉初闽越国的灭亡,我们看到:在福建文化的童年时代,虽说她的文化成就远不如中原地区,但其海洋文化却有其特点。首先,福建的石器文化遗址多分布于沿海地区,大多被称为典型的贝冢文化,这反映他们主要的食物来源是海洋生物。换句话说,福建古文化的发展,一向是伴着海洋的波涛而成长起来的,这使福建古文化与海洋有着密切的联系。也可以说,是海洋孕育了福建古文化。在海边成长起来的福建古文化在商周时期渐渐向内陆推进,培植出武夷山船棺文化与华安汰溪的仙字潭文化,这两朵闽文化的奇葩,与水有千丝万缕的关系,实际上是福建海洋文化的延伸,反映了福建民众与水的天然联系。迄至春秋战国时代,越族在南方有了很大的发展,他们活动于中国的海岸线,创造了长途远航的奇迹。过去我们说中国的海洋文化,只是一种以海为生的海洋文化,只是一种向海洋采集食物的海洋文化,它主要是在沿海岸线上的行动。而越族的海洋文化,是海上的远征,海上的商业活动,是越过大海的文化扩张,这才是海洋文化的本质。所以,远航的出现,标志着中国海洋文化的成熟。而这一成熟,是由生活在沿海的夷人与越人创造的。至于这一时代的闽人是怎样生活的,我们现在还没有可靠的文献记载与考古资料。秦始皇统一中国之后,闽越人方才进入中原民众的视野,其后,闽越人的发展,也与中原文化紧紧地联系在一起了。秦汉时代,生活在闽地的闽越人,是春秋时期越族海洋文化的继承者,他们善于航海,创造了独特的闽越文化。但是,汉武帝平定闽越之后,将他们迁至江淮一带,使闽地的文化发展中断,从此开始了新的历史。

从福建远古时代石器文化的萌芽,到春秋时代越国建立,再到汉初闽越国的灭亡,我们看到:在福建文化的童年时代,虽说她的文化成就远不如中原地区,但其海洋文化却有其特点。首先,福建的石器文化遗址多分布于沿海地区,大多被称为典型的贝冢文化,这反映他们主要的食物来源是海洋生物。换句话说,福建古文化的发展,一向是伴着海洋的波涛而成长起来的,这使福建古文化与海洋有着密切的联系。也可以说,是海洋孕育了福建古文化。在海边成长起来的福建古文化在商周时期渐渐向内陆推进,培植出武夷山船棺文化与华安汰溪的仙字潭文化,这两朵闽文化的奇葩,与水有千丝万缕的关系,实际上是福建海洋文化的延伸,反映了福建民众与水的天然联系。迄至春秋战国时代,越族在南方有了很大的发展,他们活动于中国的海岸线,创造了长途远航的奇迹。过去我们说中国的海洋文化,只是一种以海为生的海洋文化,只是一种向海洋采集食物的海洋文化,它主要是在沿海岸线上的行动。而越族的海洋文化,是海上的远征,海上的商业活动,是越过大海的文化扩张,这才是海洋文化的本质。所以,远航的出现,标志着中国海洋文化的成熟。而这一成熟,是由生活在沿海的夷人与越人创造的。至于这一时代的闽人是怎样生活的,我们现在还没有可靠的文献记载与考古资料。秦始皇统一中国之后,闽越人方才进入中原民众的视野,其后,闽越人的发展,也与中原文化紧紧地联系在一起了。秦汉时代,生活在闽地的闽越人,是春秋时期越族海洋文化的继承者,他们善于航海,创造了独特的闽越文化。但是,汉武帝平定闽越之后,将他们迁至江淮一带,使闽地的文化发展中断,从此开始了新的历史。

迄至汉代,中国东南部与东南亚建立了经常性的海上联系。汉朝的军队消灭岭南的南越国之后,将其疆土扩展到中南半岛的林邑、日南等地,一般认为,这些地方即为越南南部及柬埔寨一带。从汉代到唐代,越南北部的交州一直属于中国政权管辖。当时中国本土与交州的联系既有水路,也有陆路。《后汉书·郑弘传》记载:“旧交阯七郡贡献转运,皆从东冶泛海而至,风波艰阻,沉溺相系。弘奏开零陵、桂阳峤道,于是夷通,至今遂为常路。”(〔南朝宋〕范晔:《后汉书》卷三十三,郑弘传,中华书局1965年标点本,第1156页)该文中的东冶,今为福州,早在汉代,福州就是海路要津。又如葛洪的《神仙传》记载,东汉时,侯官人董奉在交州士燮处作客多年,一日欲离开交州,“燮问曰,君欲何所之,当具大船也”(〔晋〕葛洪:《神仙传》卷十,董奉,文渊阁四库全书本,第2页)。这也说明当时闽中与交州的交通主要用船。汉朝曾派遣使者探航南海及印度洋的黄支国等许多地方(韩振华:《公元前二世纪至公元一世纪间中国与印度、东南亚的海上交通》,氏著:《中外关系历史研究》,香港大学亚洲研究中心1999年,第83页)。《汉书·地理志》说:“蛮夷贾船,转送致之。”这句话可译作:蛮夷和商船,辗转送汉使到达诸国。其中“贾船”二字,应是指中国商人的船舶。三国时期,东吴也曾派康泰、朱应等使者出使南海国家,可见于康泰的《扶南传》《吴时外国传》等书。

以上这些资料表明,自古以来,环中国海区域的岛屿,都有一支以船为家的水上人家在生活。他们编织了遍及环中国海区域的海上网络,以贝币为交易媒介,常有船只往来于岛屿之间。这是东方海洋文化的成就。

四、六朝隋唐时期疍家人的海洋文化传统

疍家人生活在中国东南沿海,清以前在福建、广东、浙江都有分布。一直到民国时代,疍家人都是一个文化特征鲜明的群体,他们以船为家,漂泊于闽粤沿海及河流中。新中国成立以来,国家扶植疍家人上岸定居,这一方面改善了疍家人的生活,另一方面也使疍家人的生活模式发生巨大变化。如今,香港、澳门尚保留一些疍家人的群体,印度尼西亚和泰国等地,也有源于中国东南的水上人家群体,他们都是古代的疍家人后裔。疍家人以船为家的生活方式,是最典型的海洋文化,这一民系的存在,对历史上中国海洋文化的崛起起了重要作用。

疍民船屋

有关疍家人的文字史料最早出现在六朝及隋代。疍家人古称“白水郎”,或“泉郎”,宋代的《福州图经》记载:“闽之先居于海岛者七种,泉水郎其一也。”(刘纬毅等:《宋辽金元方志辑佚》,上海古籍出版社2011年,第385页)他们生活在福建、浙江、广东沿海,以船为家,过着打鱼为生的生活。福建史籍记载他们是卢循的部下:“泉郎,即此州(泉州)之夷户,亦曰游艇子,即卢循之余。晋末卢循寇暴,为刘裕所灭,遗种逃叛,散居山海,至今种类尚繁。”(〔宋〕乐史:《太平寰宇记》卷一百零二,风俗,中华书局2000年,第129页)

就卢循与福建沿海船民的关系来看,卢循不过是某一时代出现的人物,而福建船民应有更为悠久的历史,他们的生活方式与北方汉族不同,应当是南方少数民族的一支。从他们的生活方式看,与古代越人极为相近,史称越族人“习于用船,便于水斗”,福建沿海船民的生活正反映了这一特点(福建省博物馆、连江县文化馆:《福建连江发掘西汉独木舟》,《文物》1979年第2期,第95页)。

隋朝灭陈之际,沿海船民再一次出现于史册。其时,隋朝大将杨素进入东南,击败南安豪强王国庆部。“时南海先有五六百家居水为亡命,号曰游艇子。智慧、国庆欲往依之。素乃密令人说国庆,令斩智慧以自效。国庆乃斩智慧于泉州。”(〔唐〕李延寿:《北史》卷四十一,杨素传,中华书局1974年标点本,第1512页)根据以上史料,我们知道:“游艇子”漂流于福建沿海,以船为居,不隶属于任何政权管辖。其后进入隋朝的水军,他们帮助隋军领航,有的人被称为“海师”。《隋书》记载:“大业元年(605),海师何蛮等,每春秋二时,天清风静,东望依希,似有烟雾之气,亦不知几千里。”“三年(607),炀帝令羽骑尉朱宽入海求访异俗,何蛮言之,遂与蛮俱往,因到流求国。”(〔唐〕魏征等:《隋书》卷八十一,流求国传,中华书局1973年,第1824-1825页)当时的流求国即为台湾,说明疍家人对隋朝发现台湾有贡献。

隋军抵达流求后掳掠大量人口,这在《隋书》中有记载。例如,《隋书·炀帝纪》记载,大业六年(610),“二月乙巳,武贲郎将陈棱、朝请大夫张镇州击流求,破之,献俘万七千口,颁赐百官”。《隋书·食货志》又载:“使朝请大夫张镇州击流求,俘虏数万。”又如杜宝的《大业拾遗录》记载:“七年十二月,朱宽征流求国还,获男女口千余人。”(〔宋〕李昉:《太平御览》卷八百二十,布帛部七,中华书局影印四库全书本,第12页)早先的学者因《隋书》各志记载隋军俘虏的流求人口不同,因而产生怀疑。笔者认为,这是没有考虑到古代战功计算原则的缘故。古人计算战功的原则是按将领各自计算,也就是说:张镇州(周)与陈棱等人的战功是分开计算的,张镇州(周)作为大军前卫,一仗击败流求人之后,马上可以俘获对阵的流求人,所以,当时他的俘获人数达到“数万”,而陈棱率中军后进,其俘获的人口会比张镇州(周)少一些,文献记载是数千。陈棱、张镇州(周)抵达首都时献俘17 000多人,说明他们的俘虏沿途逃亡和死亡达数万人。至于朱宽,他作为一名低级将领,俘虏只有千余人,也是正常的。隋军的俘虏后来被就近安置于福建沿海。据明代何乔远的《闽书》记载:“福庐山……又三十里,为化南、化北二里,隋时掠琉球五千户居此。化里,则皇朝大学士叶向高之乡。”(〔明〕何乔远:《闽书》卷六,方域志,福建人民出版社1994年点校本,第139-140页)此文中的福庐山,后属于福州的福清县,隋朝将流求5000户俘虏安置于此,并设置了化北里与化南里管辖,这两个里的名字中都有一个“化”字,其意为用中原习俗变化异乡人。台湾人在当时被当作夷人,所以要“化”之。《闽书》的记载也可得到宋代梁克家《三山志》的印证。据《三山志》载,在福清县境内,宋代有:崇德乡的“归化北里”“安夷北里”“安夷南里”,孝义乡的“归化南里”(〔宋〕梁克家:《三山志》卷三,地理类三,陈叔侗校本,方志出版社2003年,第29-30页)。从其名字来看,应是安置流求来的“夷人”。其地位于福清半岛,与台湾隔海相望,用以安置台湾移民,是很恰当的(徐晓望:《早期台湾海峡史研究》,海风出版社2006年)。

隋代定居于福建沿海的夷人,后来被称为“夷户”。他们与古代福建的游艇子合流。《太平寰宇记》记载:“唐武德八年(625),都督王义童遣使招抚,得其首领周造夌、细陵等。并受骑都尉,令相统摄,不为寇盗。贞观十年(636),始输半课。”(〔宋〕乐史:《太平寰宇记》卷一百零二,泉州,中华书局2000年影印宋本,第129页)以上记载表明唐朝统一闽中之后四年,被称为“游艇子”的疍人归属朝廷,贞观年间更成为朝廷的纳税户,这对唐朝海上治安是有利的。值得我们注意的是,这些“游艇子”又称“夷户”,应与隋代安置于福清福庐山下“安夷里”的流求夷人有关。也就是说,隋代从台湾迁来的夷户,居住于福建沿海,隋唐之际,他们逐渐和“游艇子”合流。“游艇子”即为福建日后的疍户,所以,福建的疍户中有流求夷户的血统。流求夷户的文化特点,也在“游艇子”中保留下来。例如,《隋书·流求国传》记载流求国的村庄有“鸟了帅”,而唐初的福建沿海的“夷户”有“了鸟船”,二者之间有对应关系。所谓“了鸟船”,其意思应是“鸟了帅”的船,也就是夷户中村庄首领的船。

关于唐代的游艇子,宋代的《太平寰宇记》记载:“其居此常在船上,兼结庐海畔,时移徙不常,厥所船头尾尖高,当中平阔,冲波逆浪,都无畏惧,名曰‘了鸟船’。”人类学家一般认为白水郎即闽越人的后裔。闽越灭亡后,他们一直在水上生活,乘船漂流于东南沿海,他们在东晋参加了卢循的部伍,所以人们又说他们是“卢循之余”。《三山志》云:“蔡学士杂记:福唐水居船,举家聚止一舟,寒暑、食饮、疾病、婚娅未始去。所谓白水郎者,其斯人之徒欤?!”(〔宋〕梁克家:《三山志》卷六,文渊阁四库全书本,第10页)总之,六朝隋唐时期,以昼家人为主的福建海洋文化相当发达。