·“福建海洋精神”专题·

06. 海洋精神的渗透:经济社会的海洋比重

经济和社会是海洋精神的根基,海洋精神向经济和社会的渗透和转化,为宋元海洋精神的发展和升华提供了源源不断的动力和坚实的基础。

一、泉州港的繁荣与鼎盛

泉州坐落在我国东南,倚山面海,地处南亚热带海洋性季风气候区域,夏秋多吹东南风,冬春则多西北风,在靠风帆推进的航海时代,给海上往返的船舶带来了宝贵的动力。泉州的地形大势为西北高而东南低,流贯全境的晋江、洛阳江不仅是泉州远古文明的摇篮和农田水利之渊薮,而且是泉州港沟通腹地和扬帆海外的大动脉。围绕着泉州的漫长海岸线,既有突出的半岛,又有曲折入内地的港湾,还分布着星星点点的岛屿,整个海岸线呈S形轮廓。因此,那被岬角掩护的港湾和宽敞的入海河口,为舟楫的航行提供了许多躲避风浪、安全碇泊、便于货物装卸的口岸。从地理概念上说,古泉州港包括了位于晋江入海口的泉州湾和它南面的深沪湾、围头湾。在这广袤的港湾中,自北而南,分布着一个又一个支港,有洛阳、后渚、法石、蚶江和祥芝、永宁、深沪、福全以及金井、围头、石井、安海等,故泉州港向有“三湾十二支港”之称。

泉州市舶司遗址碑(成冬冬摄影)

伴随着宋王朝对外开放政策和福建经济社会的快速崛起,泉州港海外交通贸易焕发出更大的活力,发展速度不断加快。到北宋前中期,泉州港已经是一个“有蕃舶之饶,杂货山积”的繁华港口。此时的泉州海外交通贸易虽不及广州之盛,却居于杭、明二州之上,成为全国第二大海港。正是鉴于这样的发展势头,北宋政府于元祐二年(1087)在泉州正式增置福建市舶司,“掌市易南蕃诸国物货航舶而至者”(〔清〕徐松:《宋会要辑稿》,职官四四之一,市舶司),“掌蕃货海舶征榷贸易之事,以来远人,通远物”(〔元〕脱脱等:《宋史》卷一百六十七,职官志七,提举市舶司)。市舶司的设立,在泉州历史或是中国对外贸易史上都是一件大事,标志着泉州进入我国最重要的海外交通贸易港的行列,泉州港亦进入全面繁荣发展时期并在海外交通贸易方面的地位迅速赶上广州。“况今闽粤莫盛泉山,外宗分建于维城,异国悉归于互市。”(〔宋〕王象之:《舆地纪胜》卷一百三十,福建路,泉州,四六,引〔宋〕陈谠《贺韩尚书》)

“苍官影里三州路,涨海声中万国商。”(〔宋〕王象之:《舆地纪胜》卷一百三十,福建路,泉州,诗,引〔宋〕《清源集·李文敏》)宋代泉州港海外贸易的发展,主要体现在以下三个方面:一是贸易形式多样化。不但有以朝贡形式出现的政府间贸易,还有垂涎于奇珍异宝和暴利的权贵官僚私牟贸易,更多的是以发财致富和谋求生计而兴贩海外的民间贸易。二是贸易地区相当广泛。据《云麓漫钞》记载,南宋中期常到泉州贸易的海外国家或地区有30多个。另据曾于嘉定至宝庆间(1208—1227年)任福建路市舶提举的赵汝适《诸蕃志》记载,这一时期同泉州发生贸易关系的国家或地区不下60处,其范围包括今天的东亚、东南亚、南亚、西南亚以及非洲的广大地区。三是贸易商品种类繁多,“物货浩瀚”(〔元〕脱脱等:《宋史》卷一百六十七,职官志七,提举市舶司)。输出货品大致可分为陶瓷器、纺织品、金属及其制品、农副产品,以及其他日常生活用品、药材、文化艺术品、化妆品和桐油等,其中以瓷器和丝绸最多,故有“海上丝绸之路”“海上瓷器之路”之称;输入货品亦达400余种,主要有宝货、香料、药物、布帛和杂货等,其中以香料和药物为最大宗。

至元代,泉州港进入鼎盛时期,成为梯航万国的世界第一大港,中外商品的集散地。泉州港的极盛,吸引了中世纪欧洲四大游历家马可波罗、鄂多立克(即和德理)、马黎诺里和伊本·白图泰的莅临。在这里,马可·波罗看到的是“此城为世界最大良港之一,商人商货聚积之多,几难信有其事”([意]马可·波罗著,沙海昂注,冯承钧译:《马可波罗行纪》第二卷,第一五六章刺桐城(注甲),中华书局2004年)。

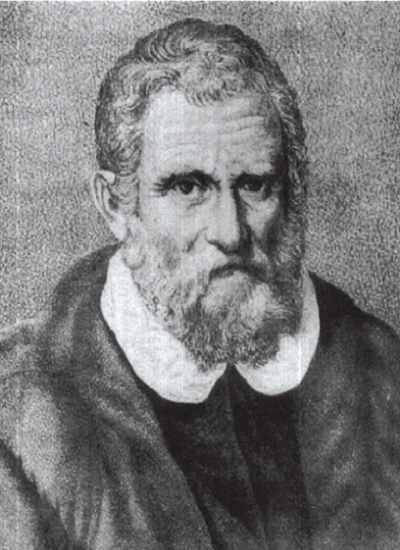

马可·波罗画像 伊本·白图泰塑像

马可·波罗画像 伊本·白图泰塑像

伊本·白图泰则评价道:“该城的港口是世界大港之一,甚至是最大的港口。我看到港内停有大艟克约百艘,小船多得无数。”([摩洛哥]伊本·白图泰:《伊本·白图泰游记》,马金鹏译,宁夏人民出版社2000年,第545页)国内文献也高度称赞说泉州“水陆据七闽之会,梯航通九译之重”(〔宋〕王象之:《舆地纪胜》卷一百三十,福建路,泉州,四六,引《谯楼上梁文》);“泉本海隅偏藩,世祖皇帝混一区宇,梯航万国,此其都会,始为东南巨镇……一城要地莫盛于南关,四海舶商诸蕃琛贡,皆于是乎集”(〔清〕黄任等:《乾隆泉州府志(一)》卷十一,城池,引《庄弥邵记》);更有两次从泉州附舶东西洋的杰出民间航海家汪大渊,以亲身经历写就的《岛夷志略》,记述了元代与泉州发生海道贸易的国家或地区(除澎湖外)达到98个,比宋代《诸蕃志》记载的增加了30-40个之多。此外,由于元代便捷的海陆交通,泉州同国内其他市场的联系也十分密切,不少远地货物纷纷聚集于泉州港,远销海外,而数量浩瀚的进口商品,也被转贩于国内其他市场,形成国内最大的中外商品集散地。元代的泉州港城市繁雄、蕃商云集、帆樯如林,真所谓“泉据南海津会”,“万货山积来诸蕃,晋江控扼实要关”(〔元〕王恽:《秋涧先生大全集》卷五十五,总管王公神道碑铭),达到空前绝后的辉煌。

二、围海造田及滩涂盐碱地改造

福建地处我国东南沿海,负山枕海,平原极少,海域辽阔,素有“东南山国”之称。“闽之为郡,山多田少,地狭人稠,丰年乐岁,尚有一饱不足之忧。”(〔清〕徐松:《宋会要辑稿》,瑞异三之三○,水灾)在这种自然条件下,要养活众多的人口并非易事,出路只有一个:向山要田,与海争地。

“海田”(亦称埭田),王祯《农书》称之为“涂田”,系指对滨海滩涂地的围垦,是宋代福建扩大耕地面积的重大举措。宋代,福建沿海开发围垦活动呈逐渐活跃态势,有关围垦情况的记载在各地方志书里俯拾即是。如在沙州和沼泽较多的兴化军莆田县,“有陂塘五所,胜寿、西街、大和、屯前、东塘,自来积水灌注塘下沿海咸地一千余顷为田,约八千余家耕种为业”(〔宋〕蔡襄:《蔡忠惠公文集》卷十八,劄子,乞复五塘劄子)。仅此一项,受益农家每户平均可得12.5亩的稻田。在北洋,通过修建三步泄、濠塘以及芦浦、陈坝和慈寿各斗门,“向之咸地悉为沃壤,不知其几十万顷也”(〔宋〕刘克庄:《后村先生大全集》卷九十二,记,义勇普济吴侯庙)。刘克庄记载的数未免夸大(南北洋至今平原耕地仅有二十余万亩),但也说明当时莆田北洋已基本得到了围垦。除兴化军外,其他沿海州军也都开展了大规模“海退淤田”围海造田工程,其中福州的成绩尤为突出。据淳熙《三山志》记载,当时福州诸县已有海田“一千二百三十顷有奇”,围海堤坝“长五千六百二十丈”(〔宋〕梁克家:《三山志》卷十二,版籍类三,海田),出现“兴修田土,惟福州为多”〔宋〕梁克家:《三山志》卷十二,版籍类三,沙洲田。的时评和“海舶千艘浪,潮田万顷秋”(〔宋〕王象之:《舆地纪胜》卷一百二十八,福建路,福州,福州诗,引〔宋〕鲍祗《咏长乐县》)的吟咏。值得一提的是,宋代福建沿海围垦,无论是规模还是范围,都是前所未有的,同时在全国也位列先进,所创建的海田,比两浙路的涂田规模还大。正由于“筑堤障海以为田”,沿海百姓始得“向之斥卤变为膏腴”(〔清〕黄任等:《乾隆泉州府志(一)》卷九,水利,同安县),社会各项事业才得以又好又快地发展。考虑到北宋元丰年间(1078—1085年)福建路官民田合计只有110 914顷,仅占全国耕地顷数(4 616 556顷)的2.4%左右,宋代垦田热在推动福建发展上厥功至伟。如仅福州一地,垦田数从闽国宋初时期的14 143.16顷增至南宋淳熙年间的42 633.18顷,200年间可耕田增加了2倍,真可谓“万工填巨海,千古作良田”(〔宋〕梁克家:《三山志》卷十六,版籍类七,水利,福清县,引郭按田诗句)。

由于围垦意识和生产技术的不断进步,使福建沿海的大片滩涂得到开发利用,加快了沿海地区社会经济的发展。从宋代开始,以福州、莆田、泉州、漳厦四个平原为主的沿海地区,逐渐成为福建政治、经济、文化最为发达的地区,其中孕育的海洋精神值得今人关注和深思。

三、盐业的勃兴与海盐晒法的出现

福建雄踞我国东南沿海,海盐历来是民众不可或缺的生活和生产资源。宋元福建在创新技术的推动下,海盐生产得到迅速发展,成为我国六大海盐产区之一。

受历史因素和王朝更替影响,宋初福建海盐的产量较低,甚至需要从浙江进口食盐。好几种史料在提到北宋初福建路产额时,都只载福州长乐、福清等属县的“祖额”每年100300石(〔清〕徐松:《宋会要辑稿》,食货二三之三四;〔元〕脱脱等:《宋史》卷一百八十三,食货志下五,盐下),从仁宗天圣年间(1023—1032年)开始,福建盐业呈现快速增长态势,“福漳泉州、兴化军皆鬻盐,岁视旧额增四万八千九百八石”(〔元〕脱脱:《宋史》卷一百八十三,食货志下五,盐下),见于文献记载的产盐地,除福州属县外,增加了晋江、同安、惠安、龙溪、漳浦等县的盐场或盐亭,神宗时(1068—1085年)又设福清海口仓、长乐岭口仓、莆田涵头仓以统收闽盐。

从北宋中期到南宋初,闽盐产量的确是呈直线上升趋势。天圣六年(1028),仅长乐、福清两县产量合计就达571.8万余斤(〔清〕徐松:《宋会要辑稿》,食货二三之三四),比原福州六县的“祖额”还多。崇宁三年(1104)福建路产额更高达2540万斤,是宋初的五倍多。南渡后,因产量最大的淮盐产区被金兵占领,两浙产区也因受战乱影响而产量大幅度下降,所以宋朝廷对闽盐更加依赖和重视,至绍兴二十三年至二十六年(1153—1156),福建年产额达到3000万斤,攀上历史新高峰。绍兴以后,由于盐法混乱,私盐兴炽,官盐积压,福建盐业生产能力受到影响,产量始终在1600万—2000万斤之间徘徊,不过与福建历史和全国同期比较,仍保持较高的生产水平。

元朝有海口、牛田、上里、惠安、浔美、州、浯州等7处盐场,不断扩大在闽的海盐生产,产量也随之不断攀升。特别是至元十三年至至大四年(1276—1311年)的短短36年里,卖盐引数从6055引猛增至130 000引(〔明〕宋濂等:《元史》卷九十七,食货志),官府手中掌握的盐数高达5200万斤(每引按400斤计算),是南宋最高产额的1.73倍。实际上,由于私盐泛滥,元代福建盐产量远高于官方的这一统计数字。

宋元福建之所以能在全国产盐区中脱颖而出,与拥有先进的制盐技术密不可分。

四、中外药物交流的兴盛

作为中国乃至世界的最大汇集地,宋元泉州港中外药物交流的兴盛,不仅体现在交流时间、形式、地区和数量等形式要素上,而且突出表现在交流内容这一实质要素方面。在入宋至元的400多年里,泉州港中外药物交流几乎得到不间断的持续发展,并在宋末至元达到历史的鼎盛。

一是在交流形式上,既有官方参与,又有民间往来。官方交流大体可分为“朝贡”“赐与”和博买两种基本形式,如建隆三年(962)占城(今越南中南部)入贡“象牙二十二株、乳香千斤”(〔元〕脱脱等:《宋史》卷四百八十九,外国五,占城传),元丰二年(1079)应高丽(今朝鲜半岛)国王之请,宋政府曾“赐药一百品”以及牛黄、龙脑、朱砂、麝香、杏仁煮法酒等若干([朝鲜李朝]郑麟趾:《高丽史》卷九)。当“朝贡”“赐与”这种政府贸易形式难以满足需要时,朝廷往往派人到海外或通过市舶司博买方式加以解决,如乾道三年(1167)南宋政府特拨二十五万贯给福建市舶司,“专充抽买乳香等本钱”(〔清〕徐松:《宋会要辑稿》,职官四四之二九,市舶司)。当然,宋元时期中外药物交流的主渠道是民间贸易,无论是南宋赵汝适的《诸蕃志》,还是元末汪大渊的《岛夷志略》,都有大量关于民间药物交流的记载。1974年泉州湾后渚港出土的一艘满载外来药的南宋海船,则是泉州商人到海外大量采购进口药物的实物证据。

泉州湾后渚港宋代沉船发掘现场图(泉州海外交通史博物馆供图)

二是交流地区广、数量大。自宋至元,经泉州港与我国进行药物交流的国家或地区,不仅数量不断增多,而且地域亦不断扩大。据统计(肖林榕等:《宋元时期泉州港中外药物交流》,《福建中医药》1988年第6期),成书于1206年的《云麓漫钞》记载有中外药物交流的国家或地区26个,1225年的《诸蕃志》有33个,1349年的《岛夷志略》达66个,地域范围也从宋代的朝鲜、日本和东南亚、印度半岛、印度支那半岛、马来半岛、阿拉伯半岛,扩大到元代的非洲北部及东岸沿海地区。

伴随着交流地区日益广泛,中外药物交流数量亦不断增加。据史料记载,南宋建炎四年(1130),朝廷在泉州仅抽买乳香一项就达八万六千七百八十多斤(〔元〕脱脱等:《宋史》卷一百八十五,食货志下七,香);乾道三年(1167),占城(今越南中南部)运进泉州的商品中,仅香药一项就有乳香、沉香等八种共十万四千三百八十五斤八两(〔清〕徐松:《宋会要辑稿》,蕃夷七之五○,历代朝贡)。后渚港出土的南宋海船中,单降真香、檀香、沉香等香药木,未经脱水重达4000多斤。

三是交流内容广泛。宋元时期经泉州港输入我国的外来药很多,其中以香药为大宗,有脑子(即龙脑)、乳香(又名熏陆香)、没药(书中作末药)、血碣(当作竭)、金颜香(又名金银香)、笃耨香、苏合香油、安息香、沉香(又名沉水香)、笺香(又名栈香、煎香)、速暂香、黄熟香、生香、檀香、丁香、肉豆蔻、降真香、麝香木、木香、栀子花、蔷薇水、白豆蔻、胡椒、毕澄茄、龙涎香、南木香、没香、荜拨、海桐皮、乌犀骨、草豆蔻、片脑、破故纸、大腹、苁蓉、河子、舶上茴香、益智子、官桂、朝脑、苏和香、苏木、石脂等。其他动植物和矿物药品种还有槟榔、椰子、菠萝蜜、没石子、乌满木、苏木、吉贝、椰心簟、阿魏、芦荟、新罗白附子、良姜、葫芦巴、人参、松子、榛子、松塔子、放风、白附子、茯苓、珠子、砗磲、象牙、犀角、腽肭脐、翠毛、鹦鹉、玳瑁、黄蜡、珊瑚树、硫黄、猫儿眼、朱砂、琥珀、硼砂、缩沙、水银、石决明,等等。与前代比较,宋元药物输入不仅品种大为增加,而且像玳瑁、降真香这样的传统奢侈品,在宋代也被收入本草书以作药用,成为宋元中外药物交流的新成员。

经泉州港输往海外的药物主要有大黄、黄连、川芎、白芷、樟脑、干良姜、绿矾、白矾、硼砂、砒霜及部分宋代已入中药的转口外来药近百种。其中有些中药,如川芎、白芷、朱砂、白矾等,宋以前不见有外传记载,可能是自宋代才开始向海外运销的。显见,无论是传统奢侈品药品化,还是进出口新药品的出现,皆是宋元泉州港中外药物交流内容广泛的最佳注脚。

以泉州港为核心的宋元中外药物交流,在中外医药学发展史上占有重要地位,对交流各国医药事业的发展都有着积极的影响。宋元外来药品原料与我国医方、医技相结合,从而产生许多经过实践证明行之有效的中药品,丰富和发展了我国中医药。另一方面,作为承载医学知识的特殊商品,中药输出不仅促进了当地医药事业的发展,而且增进了海外各国对中医药的认识,带动了中国医学的海外传播。

五、海上丝绸之路及对世界文明的贡献

海上丝绸之路的兴盛,是物质文明带动精神文明的突出表现,是宋元福建海洋精神向世界拓展的一次大胆尝试。

1.海上丝绸之路及其建阳锦和刺桐缎

所谓“海上丝绸之路”,是与陆上丝绸之路相应的概念,是指古代中国与海外各国互通使节、贸易往来、文化交流的海上通道。由于地理和经济原因,宋元福建泉州成为海上丝绸之路的重要港口,成为这一时期我国丝棉纺织品的生产和集散地。

关于宋元泉州港对外贸易状况,南宋赵汝适的《诸蕃志》与元末汪大渊的《岛夷志略》给我们留下了较为详细的资料(见下表)。在这份对比清单中,丝绸和布匹始终属大宗商品,所不同的只是地区和品色的差异。南宋中期泉州港对外丝绸贸易口岸只有14个,到了元末丝绸和布匹贸易口岸分别达到39和55个,数量成倍增加。至于商品种类,仅汪大渊在海外所见就达29个之多,其中既包括绢、生绢、缬绢、五色绢、五色缬绢、假棉、建阳锦、缎锦、锦绫、白绫、皂绫、丝帛、象眼以及白布、红吉贝、五色茸等我国各地生产的纺织名品,也有来自海外诸国经泉州港中转的麻逸布、阇婆布、西洋布、甘理布、塘头市布、巫仑布、八丹布、八都刺布、八节那涧布、剌速斯离布等各种商品,可谓品色多样,令人目不暇接。除整体状况外,日本古文献《朝野群载》卷二十还提供了一份泉州港海外纺织贸易的个案。据森克己书中记载,北宋时泉州商人兼纲首(即船长)李充曾多次赴日本贸易,其中仅崇宁四年(1105)一次就运载了“象眼肆拾疋(同匹)、生绢拾疋、白绫贰拾疋、磁垸贰百床、磁碟壹百床”。应该说,如此批次纺织品出口,在宋元时期的泉州港并不罕见。泉州港是名副其实的我国海上丝绸之路贸易大港。

《诸蕃志》与《岛夷志略》所载泉州港海外贸易种类与地区

书名 |

| 丝绸 | 布匹 | 瓷器 | 陶器 | 铁 | 铜 | 铜铁器 | 金 | 银 | 金银器 | 饰品 | 文化用品 | |

《诸蕃志》 | 口岸 | 14 | 0 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | |

% | 77 | 0 | 94 | 22 | 11 | 0 | 0 | 44 | 33 | 27 | 22 | 11 | ||

《岛夷志略》 | 口岸 | 39 | 55 | 44 | 14 | 35 | 21 | 14 | 22 | 34 | 1 | 24 | 12 | |

% | 48 | 67 | 54 | 17 | 43 | 25 | 17 | 27 | 41 | 1 | 29 | 14 | ||

泉州港海外贸易的兴盛,无疑会加大纺织品的需求。福建先民紧紧抓住这一历史机遇,开发出建阳锦和刺桐缎这类闻名海内外的丝织品牌。建阳锦以地而名,出自宋元时期的建宁府(路)建阳县,故亦称“建宁锦”。据王象之《舆地纪胜》记载,在宋代建阳织锦技术就闻名天下,织造的别具特色的“红锦和绿锦”,其精美可与四川相比,故有“小四川”之称。(〔宋〕王象之:《舆地纪胜》卷一百二十九,福建路,建宁,景物上,红锦和绿锦)作为区域织锦中心,建阳锦在宋元海外贸易中同样大显身手。据《诸蕃志》卷上“渤泥国”记载,早在北宋时期,建阳锦就大量销往渤泥(今加里曼丹岛北部文莱一带)等地,到元代后期,汪大渊在真腊(今柬埔寨)仍可看到建宁锦的旺销景象(〔元〕汪大渊著,苏继庼校释:《岛夷志略校释》,真腊),建阳锦对海外的影响由此可见一斑。为应对海内外对建阳锦的大量需求,建阳建立了数量众多、规模庞大的织锦工场,织锦工人沿溪河濯锦,留下了“濯锦桥”“濯锦溪”等历史遗迹。

福建织缎历史悠久。入宋以来,随着海外贸易的兴盛和织缎技术的大幅度提高,泉州及其腹地生产的“泉缎”(或称泉州缎)享誉海内外,且“与杭州并称一时之盛”(张星烺编注,朱杰勤校订:《中西交通史料汇编(第二册)》,中华书局2003年,第635页),成为朝廷赐赠和海上贸易的主要物品之一。1342年,元朝派遣使者至印度,在赠送印度国王的礼物中有精美绸缎五百匹,“其中百匹系在刺桐织造,百匹系在汗沙(今杭州)织造”([摩洛哥]伊本·白图泰:《伊本·白图泰游记》,马金鹏译,宁夏人民出版社2000年,第453页)。泉州古称刺桐,因此泉缎往往以“刺桐缎”的名称销往海外市场。摩洛哥游历家伊本·白图泰在其游记中曾指出:泉州“是一巨大城市,此地织造的锦缎和绸缎,也以刺桐命名”([摩洛哥]伊本·白图泰:《伊本·白图泰游记》,马金鹏译,宁夏人民出版社2000年,第540页)。

2.盛况空前的海路瓷器贸易

在宋元,福建以生产大量物美价廉的外销瓷器闻名于世。《诸蕃志》详实记载了15个“博易用瓷器”的国家和地区,分有瓷器、盆钵、五色烧珠、青白瓷器、白瓷器之属。《岛夷志略》更记叙了泉州港“贸易之货用瓷器”的盛况,当时陶瓷外销所至之处,有分别属于今日本、菲律宾、印度、越南、马来西亚、印度尼西亚、泰国、孟加拉、伊朗等国家的50多个地区,贸易品种增加到青瓷花碗、(紫、四色、五色、黄红、红绿、青、红)烧珠、粗碗、青白花碗、青白碗、青(瓷)器、大小水埕(埕瓮)、粗埕、(青)盘、花碗、青白花瓷器、小罐、处(州)瓷器、大瓷等各属。在这些外销瓷器中,大部分是福建窑口烧制的。实际上,元代周达观所著《真腊风土记》中曾明确记载输往该国(即今柬埔寨)商品有“泉处之青瓷器”(〔元〕周达观著,夏鼐校注:《真腊风土记校注》,中华书局1981年,第148页)。显然,“泉处青瓷器”是通过泉州港外销的闽南地区窑品的泛称。

大量海外考古发现也还原了宋元福建瓷器外销的历史状况。在日本福冈市镰仓时代(1185—1391年)的博多遗址中,出土了包括“珠光青瓷”在内的许多碗、碟、洗等同安窑系青瓷器,以及闽北大口、茶洋、华家山、社长埂等窑的青白瓷器(李知宴、陈鹏:《宋元时期泉州港的陶瓷贸易》,《海交史研究》1984年总第6期);在福冈、松川等地还出土有晋江磁灶窑生产的“黄釉铁绘花纹盘”和德化窑生产的“白瓷盒子”。在马来西亚、印度尼西亚以及菲律宾等国家的博物馆里,陈列着许多当地出土的泉州宋窑军持、瓶、盘、盒等。印度出土过泉州宋代的贯耳瓶,斯里兰卡曾发现德化窑的莲瓣碗和墩子式碗。土耳其的伊斯坦布尔博物馆收藏的1万多件中国瓷器中,也有泉州宋代青瓷器。肯尼亚发现有安溪窑的宋代瓷瓶,而埃及早在11、12世纪的法帖梅时代,就输入漂亮的德化瓷器了(庄为玑等:《海上丝绸之路的著名港口——泉州》,海洋出版社1989年,第39页)。而坦桑尼亚达累斯萨拉姆以南317公里的基尔岛出土的元代德化白瓷莲瓣碗,则是迄今发现的福建瓷器销路最远的一例(马文宽、孟凡人:《中国古瓷在非洲的发现》,紫禁城出版社1987年,第116页)。值得一提的是,一些海外大量出土的宋元福建瓷器却很少在国内发现,显见它们是专为外销而烧造的。如德化碗坪窑和屈斗宫窑生产的青白瓷印花盒,主要出土于菲律宾、新西兰、日本等国,国内极少发现(中国硅酸盐学会:《中国陶瓷史》,文物出版社1982年,第269页)。德化的陶瓷设计师们还根据不同用途,设计出大盒、中盒、小盒、子母盒(大盒之中带三个小盒)等多种式样,款式上则有圆式、八角式、瓜棱式之别,加上盒盖上几达百种的丰富纹饰,可谓在青白瓷印花盒外销方面做足了功课。

近年来我国水下考古发现也印证了800多年前福建陶瓷外销的盛况。无论是广东阳江海域发掘的“南海一号”,还是西沙群岛的“华光礁1号”,都相继出水了大量南宋福建陶瓷。特别是“南海一号”,经过2007年至2014年长达7年的保护发掘,已识别出船舱内超过6万件层层叠叠、密密麻麻的南宋瓷器,主要由江西景德镇窑系、浙江龙泉窑系、福建德化窑系、闽清义窑系和磁灶窑系等五大民窑瓷器构成(《“南海一号”发掘取得进展:超6万件宋瓷重见天光》,《厦门日报》2015年2月1日),这验证了曾多次参与“南海一号”水下探挖的福建省博物院考古研究所所长栗建安的预判:“从古沉船上前期探挖的出水古瓷器上看,大约有八成以上来自德化窑系、磁灶窑系、建窑系的福建产品。已出水的福建古瓷器数量多,种类多,质量好,是前所未有的。”(《建阳黑釉瓷惊现“南海一号”》,《厦门日报》2007年7月20日)的确,2001年水下考古队曾从“南海一号”打捞出一批印花盒,后经到德化县实地考证,确定这些陶瓷印花盒都是产自宋代德化盖德碗坪仑窑。值得一提的是,“南海一号”出水文物中还有一些“喇叭口”大瓷碗“洋味”十足,与国内发现的同期产品有着很大差异。还有一些陶瓷首饰盒等物品,其式样、造型及风格都与国内同类物品迥异,显然是为国外客户专门制作的。考古学家据此认为,早在千年之前,“来样加工”这一国际商业合作及贸易形式就在中国出现了(《小舱竟藏4000多件文物》,《厦门晚报》2007年12月22日)。

“南海一号”南宋沉船出土文物

1. 瓷器外销对世界文明的贡献

借助泉州港繁盛的“海上丝绸(陶瓷)之路”,以建窑为代表的黑釉瓷,以德化窑为代表的白瓷与青白瓷,以同安窑为代表的青釉瓷,以及以磁灶窑为代表的绿釉瓷和釉下彩等福建陶瓷器大量外销,对海外人民生活和瓷业发展有着深远影响,对世界文明作出了重要贡献。

史料记载,在中国瓷器输入之前,贸易各国有着多种不同的饮食及其方式,但均无理想的饮食器具。登流眉国(今马来半岛)“饮食以葵叶为碗,不施匕筋,掬而食之”(〔宋〕赵汝适著,夏德与柔克义合注,韩振华翻译并补注:《诸蕃志注补》卷上,登流眉国);苏吉丹(今印度尼西亚爪哇岛的苏吉丹)“饮食不用器皿,缄树叶以从事,食已则弃之”(〔宋〕赵汝适著,夏德与柔克义合注,韩振华翻译并补注:《诸蕃志注补》卷上,苏吉丹);勃泥国(今加里曼丹岛北部文莱一带)“无器皿,以竹编、贝多叶为器,食毕则弃之”(〔宋〕赵汝适著,夏德与柔克义合注,韩振华翻译并补注:《诸蕃志注补》卷上,勃泥国);柬埔寨寻常百姓,做饭用“瓦釜”,做羹用“瓦罀”,以树叶为碗,用菱叶为匙,取椰壳为杓。盛饭用的“瓦盘”还是从中国进口的(〔元〕周达观著,夏鼐校注:《真腊风土记校注》,中华书局1981年,第165页)。适用的器皿如此匮乏,中国瓷器备受欢迎就是很自然的事了。宋元福建外销产品以日用之碗、盘、杯、碟为大宗,而且物美价廉,无疑为输入国人民,尤其是那些社会经济发展迟缓的地区,提供了理想的卫生饮食器具。这一点在菲律宾、印度尼西亚等东南亚国家表现得尤为明显。据考证(《“南海一号”始发港在泉州?》,《厦门日报》2007年12月25日),从泉州港始发,满载大量泉州德化窑、晋江磁灶窑等窑口贸易瓷的“南海一号”,其目的地很可能就是东南亚。德化盖德碗坪窑出土的大型海碗,口径在25厘米至30厘米之间,大型盘的口径也在25厘米以上,为国内各窑所罕见,显然是专为惯用大碗大盘的东南亚各国设计生产的。

瓷器外销不仅影响到输入国人民的物质生活,而且对其精神生活也有相当的提升作用。在东亚,唐宋时代传入日本的饮茶习俗,逐渐演化成独具特色的日本茶道文化。在日本茶道习俗的形成和发展中,建窑黑釉茶盏和同安窑系青瓷起了十分重要的作用。至今,日本流传下来的建窑碗盏,多系寺院传世之宝。其特别优秀者,被视为“名物”或“大名物”。国家征集或民间收藏的珍品,则列为“国宝”或“重要文化财富”。在东南亚,宋代德化窑、磁灶窑系等生产的各色军持是伊斯兰教徒必备之物,磁灶窑系生产的龙瓮则是菲律宾、印度尼西亚群岛民众顶礼膜拜的圣物。在北非和东非,不少国家和地区把中国瓷器当作财富和高雅的象征置于宫室或寺庙,坦桑尼亚基尔岛大清真寺遗址出土的元代德化白瓷莲瓣碗,就是真实的例证(马文宽等:《中国古瓷在非洲的发现》,紫禁城出版社1987年,第27页)。此外,宋代福建陶工为向移居南洋群岛的同胞传达故国之情,用“出淤泥而不染”的莲花为题材,在器皿上进行十分传神的刻划,表现了闽地初夏山河的风光景致。还有,德化专为海外生产的青白瓷印花盒,有些用于盛装香料,有些是为了装置妇女化妆用品,如敷脸用的粉、画眉用的黛、抹唇用的朱玉等,而在日本则多放置于经冢之中,这些皆有助于提升当地人民的生活品质和精神追求。

在“海上陶瓷之路”的媒介下,宋元福建陶瓷声名远播,其先进实用的制造技术也成为海外诸国引进的目标。率先来福建拜师学艺的是日本人。南宋嘉定十六年(1223),对我国黑釉瓷极为推崇的日本山城人加藤四郎左卫门氏随道元禅师同来中国,在福建学习制造黑釉瓷的技术,历经五年学成,归国后在日本尾张濑户(今名古屋市郊约55里)设窑仿烧黑釉瓷,获得成功,由此开创了日本瓷业之先河。濑户烧造的瓷器被称为“濑户物”,加藤四郎也因此被尊为日本“陶瓷之祖”。建盏——这个代表我国南方艺术的瑰宝,曾影响着日本近两个世纪的陶艺创作。此外,宋代德化窑发明的伞形支烧窑具,也随中日陶瓷技术交流传入日本,为日本陶瓷业的兴起和发展做出了贡献。

附:“向海而生”的贸易利得

海外贸易是“向海而生”精神的重要体现,其贸易利得反哺又是宋元福建海洋精神建设的一大重要特征。

关于海外贸易利得的计算,元代旅居中国的意大利游历家马可·波罗给了我们一个粗略的核算方法。他说:“大汗征收税课为额甚巨,凡商货皆值百抽十(即税率为10%)。顾商人细货须付船舶运费值货价百分之三十,胡椒百分之四十四,沉香檀香同其他香料或商品百分之四十,则商人所缴副王之税课,连同运费,合计值抵港货物之半价,然其余半价尚可获大利,致使商人仍欲载新货而重来。”沙海昂注,冯承钧译:《马可波罗行纪》第二卷第一五六章刺桐城。此外,朱彧《萍洲可谈》也谈到北宋末期广州市舶司的“抽解”情况:“以十分为率,真珠龙脑凡细色抽一分,玳瑁苏木凡粗色抽三分,抽外官市各有差,然后商人得为己物。”〔宋〕朱彧撰,李伟国点校:《萍洲可谈》卷二,广州市舶司泊货抽解官市法。元依宋法管理市舶司,因此结合上述史料,大体可依税值的五倍估算宋元福建海外贸易利得及其变动情况。

一般而言,宋元泉州港海外贸易利得呈现前低后高、倍数跳跃的态势,这一点从以下几组数据中可见一斑。据《文献通考》记载,北宋崇宁年间(1102—1106年),市舶收入“九年内收至一千万”〔元〕马端临:《文献通考》卷二十,市籴一,互市舶法。,则每年收入在100万缗以上,其中泉州市舶司所收不应超过三分之一,市场利得不超过150万缗。不过,到了建炎四年(1130),泉州市舶司“抽买乳香一十三等,八万六千七百八十斤有奇”〔元〕脱脱等:《宋史》卷一百八十五,食货志下七,香。,如果按南宋初“乳香九万一千五百斤,直可百二十余缗”〔元〕脱脱等:《宋史》卷四百零四,张运传。计算,泉州市舶司这一年仅乳香抽买价值就达100万缗以上,海外贸易利得应不少于500万缗,是北宋末期的三倍以上。绍兴末年(1162),泉州和广州“两舶司抽分及和买,岁得息钱二百万缗”〔宋〕李心传:《建炎以来朝野杂记》甲集卷十五,市舶司本息。,约占当时南宋王朝年度财政总收入的三十分之一。考虑到泉州港海外贸易已由北宋落后于广州港达到此时的持平,泉州大约可占一半,每年有100万缗的收入,即整个南宋时期福建官民大体保持在每年500万缗的海外贸易利得。值得注意的是,绍兴六年(1136)“大食(今伊朗)蕃国蒲啰辛,造船一只,搬载乳香投泉州市舶,计抽解价钱三十万贯”〔清〕徐松:《宋会要辑稿》,蕃夷四之九四,大食。。此外,从建炎元年至绍兴四年间(1127—1134年),泉州市舶司仅从番舶纲首蔡景芳一人身上,就获得“净利钱”98万余贯〔清〕徐松:《宋会要辑稿》,职官四四之一九,市舶司。,每年12万缗以上,可见我们对宋代泉州海外贸易利得的估计还是比较保守的。南宋泉州太守真德秀曾感慨道,“惟泉为州,所持以足公私之用者,番舶也”〔宋〕真德秀:《西山先生真文忠公文集》卷五十。,地方文献亦称“南渡后舶司岁入充盈”〔清〕黄任等:《乾隆泉州府志(一)》卷二十一,田赋,历朝杂课,市舶税课。。随着泉州港海外贸易的持续发展,元王朝“征收税课为额甚巨”,同时福建地区贸易利得也更为可观,这一点连遍历世界的马可·波罗也叹为观止!

当然,封建社会权贵官僚巧取豪夺现象的普遍存在,加上海上贸易的高风险,福建官民不可能获得如此大的贸易利得。但不可忽视的是,正是海外贸易的丰厚利润,为宋元福建精神文明建设积累了相当丰富的资源,从而加深了海洋精神的底蕴。