吴邦才的文化情怀:喜见朱子故里薪火传

裴礼辉

驻足四曲溪畔的朱熹园,仿佛能触摸到朱子潜心治学的执着;

漫步五夫古镇的青石板路,可丈量朱子文化的历史厚度,细品“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊”的诗意;

走进莒口寒泉精舍,能沉浸式领悟朱子生平与理学精髓;

…………

在南平,一条浸润着朱子墨香的旅游线路悄然走红。越来越多游客循着文脉而来,在青砖黛瓦与流水中,感受中华优秀传统文化的鲜活魅力。

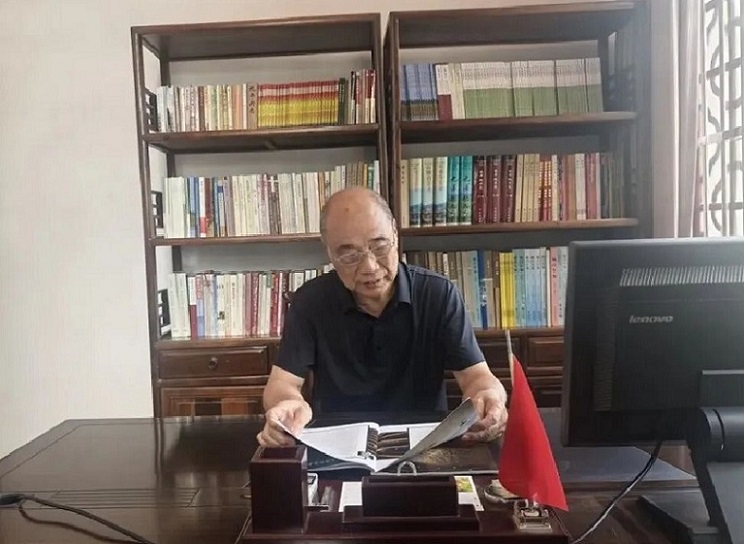

“传统文化的春天来了。”国际儒学联合会理事、武夷文化研究院名誉院长吴邦才感慨。

20世纪80年代,吴邦才任崇安县委副书记时,陪同时任全国政协副主席钱伟长参观武夷精舍。眼前仅存的两堵残墙,刺痛了他。从此,他以“物化、活化、教化”三维实践为笔,在武夷大地上书写着文化重生的答卷。

建阳考亭书院的梁木重新架起,武夷山五夫镇紫阳楼的门窗再度擦亮,政和云根书院的飞檐重现身姿,一处处沉睡的文化遗址,在吴邦才的推动下重焕生机。

如今,南平已登记保护的朱子文化遗存有140处,其中国家级2处、省级11处。

这些历经风雨的建筑与遗址,不是冰冷的石块,而是承载着朱子思想脉络、生活轨迹的“活化石”。经精心修复与守护,它们将朱子当年的生活场景、学术氛围徐徐展开,让后人能亲手触摸历史,亲身感悟理学智慧。

“物化”是文化传承的基石,唯有让文化“立起来”,才能谈后续的延续。而“活化”是文化焕新的关键,唯有让文化“活起来”,才能真正走进当下。

“问渠那得清如许?为有源头活水来。”吴邦才努力推动朱子文化融入旅游、生活。

2005年至2016年,力推武夷山连续举办七届朱子文化节,让理学思想化作节庆里的鼓乐与欢笑;指导打造“文公宴”“朱子孝茶”,让朱子饮食文化、孝道理念变成可品尝的美味、可细品的茶香;坚持15年推动“走朱子之路”研习营,让学者、学生沿着朱子当年的足迹行走,在山水间感悟“格物致知”的真谛。

当《月映武夷》的舞台上,朱熹立于雨中豁然开悟,高声道出“观千仞丹崖不崩,方悟‘理’在天地裂痕处生长,看九曲溪绕行,方知‘理’乃刚柔相济之道”时,吴邦才不禁动容——这正是朱子文化创造性转化、创新性发展的生动模样,让古老思想与当代心灵同频共振。

《月映武夷》演出现场

而“教化”,是朱子文化传承的核心魂脉。所谓“以文化人,滋养心灵”,便是要将朱子的“仁义礼智信”“修身齐家”等思想与价值观,化作滋养人心的春雨,培育大众的道德品质与人文素养。

在武夷学院任党委书记时,吴邦才把朱子文化作为学院的办学优势和办学特色。

2005年9月,“福建社会科学院·中国社科院哲学所宋明理学研究中心”正式成立,挂靠武夷学院。

20年来,秉承“求索”精神,研究中心深入开展宋明理学尤其是朱子学领域的研究和交流,建立研究宋明理学的文献资料馆,组建科研团队深入研究阐释,先后出版《大教育家朱熹》等朱子学研究论著60多部、《宋明理学研究丛书》10部,撰写发表《论朱熹“人与自然和谐”的本真追求》等高质量论文230多篇,获批国家社科基金项目29个、教育部人文社科研究基金项目8个、福建省社科规划项目24个。扎实的学术研究,为朱子文化的传承筑牢根基。

“物化”立其形,“活化”赋其魂,“教化”传其神。三者协同发力,不仅让朱子文化在当代社会焕发新生,更让其成为移风易俗的文化力量。

2019年,朱子婚礼成为省级非物质文化遗产代表性项目。2021年入选全国婚俗改革试点后,武夷山从《朱子家礼·婚礼》中提炼出媒妁礼、纳采礼、醮子礼等7个核心环节,创新推出酒店版、公园版、居家版3种婚礼脚本,以满足不同新人的需求。今年7月,武夷山《传承朱子婚礼文化 扎实推进移风易俗》入选全国移风易俗优秀创新案例,让朱子文化成为涵养文明新风的源头活水。

首批“跨省通办”新人在武夷山春秋馆举行朱子婚礼

“现在,来武夷山朱熹园参观学习的人一天比一天多。”朱熹园讲解员周洪舰的话,是朱子文化融入日常的生动注脚。

在南平,读朱子典籍、写朱子名言、画朱子画像、唱朱子文化歌曲、讲朱子生平故事的热潮涌动——朱子文化正走进校园、企业、社区、家庭、农村,成为触手可及的“身边文化”。

“未来,朱子文化一定会走进更多地方!”吴邦才的眼中满是笃定。

文脉赓续,步履不停。如今,作为朱子故里的南平,正翘首以盼第四届考亭论坛的召开。

“今年的论坛主题很好——‘朱子学与世界文明对话’,朱子学不仅要在中国大地上传承弘扬,而且要走向世界,成为我们与世界文明对话的重要内容,为构建世界文明新形态作出中国的贡献。”吴邦才说。

他期待,未来论坛能深化学术研究、扩大国际传播,让这片文化宝地,在弘扬中华优秀传统文化、助力世界文明新形态构建中,绽放更耀眼的光芒。

(本文原载于《闽北日报》2025年9月26日)