邂逅王蒙、陈复礼和李乐诗

李治莹

人世间与一些人的相遇,或是可以惊艳时光的,抑或是能够温柔岁月的。当然,能给予这般感受的,必是寥寥可数。诚如我在20世纪80年代,与时任文化部部长王蒙先生的遇见;以及奉陪享有国际摄影“十杰”之誉的陈复礼先生;采访环游世界“七大洲”的独行侠李乐诗。这三回遇见中的亲历,每每回望,犹似愈陈愈香的酒,但凡启开盖,总有一阵香,愉悦的心情由此不老……

与曾经的“共和国部长”王蒙先生的遇见

在多彩的生活当中,会有太多色彩纷呈的遇见,偶然中不乏必然。我在1988年的一个日子里,与时任文化部部长王蒙先生的相遇,或许就是一次偶然。因为在那个时间段,我从福建省委整党办公室调往福建省旅游局工作没太长时间,副主任科员的任命书好像刚打印出来不久。

记得那天的清晨,我从师大一隅的居室奋力地蹬着一辆自行车,过街穿巷地驱往位于东大路的省旅游局上班。因那时离开省委整党办不久,延续着省委大院上下班早到迟退的工作习惯。一到办公室,时任省旅游局办公室主任的张木良通知我到斜对面的东湖宾馆,参与接待时任文化部部长的王蒙先生。

能去接待王蒙先生,我颇感幸运。因我毕业于福建师大中文系,偏好于文学,也早在上山下乡当知青时期曾阅读过王蒙先生的《青春万岁》。书中对于青春力量的歌颂,激起我无限的朝气,也曾经“用青春的金线”和“幸福的璎珞”,编织着属于自己的日子。在自己青春年代的非常时期,这本书陶冶着自己的情操,让苦涩的插队生活化为多彩。我当时作为一个常常用顺口溜长短句作日记的知青,对于这部大著的作者,崇敬得无以言表。又听说这位大手笔生于北京、长于北京,更觉得与自己的距离太过遥远。结束知青生活后,我上大学,毕业后留校,在此期间,又先后阅读了王蒙先生的不少作品。诸如《海之梦》《风筝飘带》《春之声》《恋爱的季节》等。从篇篇作品的字里行间,总觉得这位名叫王蒙的作家了不起,因为他写的作品总是让读者充满着对生活的激情。特别是他20岁上下就能写出两部叫得响的小说,吃惊得让人咋舌。再后来,看报纸时知道这位让自己一直敬佩的大作家当上了文化部部长,觉得这对于在文学创作上有过人之处的王蒙先生来说,应该是一种实至名归。

邂逅王蒙、陈复礼和李乐诗就是这么一位既能写书又能当高官的人,竟然很快就能见面了,于是我一时间兴奋了起来,以最快的速度下楼横穿一条街进入东湖宾馆。那时,见接待室里已有数人,其中有从厦门出差省城办事的彭一万先生。因为他同样毕业于福建师大中文系,我们就算是同门师兄弟了,自然亲切。

正与彭一万等寒暄之时,有人话说“王部长应该快到了!”我们闻声而起,鱼贯而出。少顷,一辆小旅行车驶进楼前停下,知道是能面见大作家的时机到来了。或许由于恭敬,我不无紧张,同时想着王部长是否会与大家握手、说说话?正思忖间,王部长面带笑容,步出车厢。因为久仰,我或许比别人观察得细一些,总觉得“王蒙”这个名字比“王部长”来得尊贵,他写的文章的名气比“部长”这个官衔来得响亮。当王蒙先生与我等一一握手之时,他那符合自己身份的表情中总是带着笑意。也让人感觉到那很是自然的微笑中,更多的内容是出自作家,或许也兼备些“部长”的。即便有,也应当,因为那时他就是文化部部长,哪能没有点部长的风度?同时,另外有一种感觉就是王蒙先生的手既有温度又有厚度。我想,或许温度是源自他作为文化部部长的温和,而厚度则显现出他作为大作家的笔力与功底。

从小旅行车上下来的一行领导人群体中,喜见我的老师李联明先生。一见面就恍然大悟:王蒙先生是文化部部长,来到你福建省,自然是由省文化部门的最高领导陪同。而那时我的老师李联明就是福建省文化厅的厅长,相陪相伴于王部长,名正言顺、理所当然。后来我知道,王蒙部长那次前来福建考察和检查文化工作,是从北京直接飞往厦门的。李厅长上报省政府后,带着省政府派出的接待车辆,先期驰往厦门高崎国际机场候机。迎接来之后,就从厦门、泉州、莆田一路陪同考察,省城福州是王蒙部长福建之行的最后一站。

王部长、李厅长与文化部部长助理等一行官员们接见我们后,由当时的省旅游局局长南江、副局长陈宏伟、局办主任张木良等迎进会客室座谈。主讲的王蒙部长一开口就有浓郁的文化味,我虽然责成自己要洗耳聆听,但思想上还是开了小差。脑海中潮起潮落着部长笔下文学作品里的内容情节,诸如在其《组织部来了个年轻人》一书中,构思是那么巧妙,能够通过生动形象的人物刻画,以突出性格特点,把人民内部矛盾的发生发展和解决,描述得那么淋漓尽致;在《海之梦》中,以大量细腻的心理描写,生动地描述了主人公丰富的内心世界,同时能够对历史人生以深沉的思考。在此作品中,明显地突破了旧传统的小说形式;在短篇小说《夜的眼》之中,王蒙落于纸上的笔墨,能够通过小说主人公看到城市夜晚一个孤零零的小灯泡,而生发出有趣的联想……

由于总是在回忆其作品,王蒙部长在座谈会上重点说了些什么,事过之后就连贯不起来了。有智者告诫说:一心不能二用,的确是这样。那次的不注意听讲,算是破了个例,对自己当然是个教训。以如今全国各层级文化和旅游两部门合并,有力推动旅游与文化的融合发展、抢占旅游文化市场竞争制高点的做法,牵连起王部长当时的讲话,好像其重点就是文化和旅游应该如何的相互促进、怎样通力合作一类的意见。在那个年代,就能讲出当今两部门联手共襄盛举,擘画未来的话,并不见奇。因为既能当作家又能当部长的王蒙,有别于他人的先见之明,肯定是有的。

清晰地记得在短时间的座谈之后,省旅游局在场的几位领导,就盛情邀请王部长、李厅长与北京来的部长助理一行,以及我们几个工作人员共14人围坐于一张超大的圆桌上。仿效苏杭小江南,以及广东、港澳一带“喝早茶”的习俗和方式,摆开了阵势。在握别之前,王部长、李厅长、南江局长、部长助理几位主要领导落座于一长条沙发上,省旅游局副局长陈宏伟以及张木良、彭一万和我们几个则站在沙发后形成一排,共同留了影。数十年来,我曾经在各地与各有关场所拍摄过不少照片,因不善保管,丢失了太多。但在影集中,这张有王蒙部长、李联明老师在其中的照片则保留至今。其原因不仅仅当年的王蒙是文化部部长、李联明是福建省文化厅厅长,重要的王蒙是名作家、李联明是名教授。

王蒙部长与时任福建省文化厅厅长李联明先生等人留影

奉陪享有国际摄影“十杰”之誉的陈复礼先生

仍然是20世纪80代后期,世界摄影界名家陈复礼先生来闽,专程从香港前来为八闽旅游界拍摄景观风光,局有关领导派我全程陪同。陈复礼这位有着“国际摄影十杰”之誉的名人,只闻其声,难见其人,能有机遇相见且相处,这当然又是一桩相当期待的差事。见面后,老先生对我说他曾经在国内国外涉足过数不清的城市和乡村,最是风景名胜之地,多有徜徉。然而闽省山水之美,美得很有特点,有的美到极致。于是老先生由衷感叹:真正得天独厚之地,八闽矣。又因为寻找美,曾在短短一年的光景中,老先生三进三出福建省,足见他对这方东南福地的格外钟情。此回再度入闽,又在湄洲岛妈祖庙、崇武古城、泉州开元寺、厦门鼓浪屿等各地风光旖旎处流连。

深入武夷山后,老先生在拍摄方面就不仅仅只是大丰收了,得到的尽是精品。最是意外喜获的“佛光”,让老先生在连声惊叹中喜不自禁,说这是自然界神奇而慷慨的馈赠,从而无比感恩武夷山这座神灵之山、圣洁之山。在佛光出现的那时那刻,也激荡着我们在场所有人的心灵。记得那是在我们一行抵达武夷山的第三天,因为前一天傍晚下了一阵雨,当地导游说武夷山偶有佛光出现,特别是雨后。但又说奇迹总是垂青幸运之人、有福之士,因此佛光不是随便哪个谁谁谁都能看见的。我接话说:复礼先生肯定是位有福之人,吉人自有天相,佛光不现,更待何时?对于我这笑言,陈复礼先生听后不语。但在入卧室就寝前却颇有信心地面对我说:“明日凌晨四时许起床上天游峰,看看这天相,我预感或许真有好景致,我数十年漫游天下,常有好运眷顾的。”

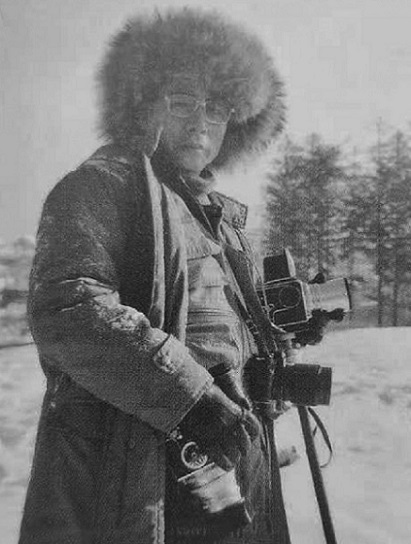

翌日,我等四时前就按约到下榻的酒店大堂,却见先期到达的老先生已经披甲上装。左肩一个“哈斯”,右肩一个“康泰时”,广角镜、变焦镜等一应“家伙什”,均已分门别类地装进上衣下裤特别缝制的十几个摄影袋内,精神抖擞地伫立在酒店大门外。我等赶忙上前问候,纷纷说:先生早呵!老先生笑眯眯回道:“不早了,那年在吉林省长春市二道区白河林区创作时,三时起床上山。虽然少了床榻上一个好梦,但以《破晓》为题的一张照片,却成了我的得意之作……”

一行数人,耳闻百鸟争鸣之声,踩着凌晨一地的朦胧步登天游峰。登临峰顶,又步下一围栅栏处,居高临下,也就一览众山小了。那时候,抬头看天、又俯瞰峰峦下的丛山与树林,尽是蒙蒙的、隐约的,如同遮盖着一张灰白色的薄纱。向下一看,似有厚厚的一层乳白色,当时也以为是厚雾,或许天亮了,也就会散去了。随着腕上手表秒针的一圈圈轮回奔走,出自东方的光亮渐渐映射到山峰众岭,同时映射进丛林,和林下翠绿的芳草。早早架设好照相机,以随时捕捉武夷山水奇妙景致的复礼先生,此时如同一位埋伏在战壕里静候信号弹、伺机而战的将领。

陈复礼先生

此时,在天游峰下的半山腰处、也在我们的眼下。借着晨光,众人定睛一看,几乎同声喊出:“云海!”真是云海,茫茫然厚不见底,宽广广无边无际。一时间,远远近近的山丛间云烟飘渺,犹似万马千军,浩浩荡荡地穿梭在山岭之中。但不多时,原本幽渺弥漫的薄雾渐渐散去,或覆盖层叠在云海之上。此时那刻,奇迹真的出现了:在似远似近的云海之上,一轮圆如中秋之月的佛光高挂。因为显现得突兀和神奇,一时间让所有在场的人都激奋地屏住了呼吸,那时刻仿佛万籁俱寂。也就几秒钟之后,“佛光!”这两个字夹杂、糅合在众人忘情的欢呼之中。顷刻之间,佛光!佛光!……由于众人不间断地呼喊,原本因清晨而静谧的天游峰,因为佛光的出现而沸腾起来,同时倍加神圣起来。特别让在场者雀跃的是,在佛光光圈里的正中央,把众人欢呼跳动的影像,一一真切地映衬出来。那个时候,陈复礼先生是已经越过了古稀之年的老人,虽然没有如我等青壮年们一样激情于胸、同声欢呼。却是集中其全部的精气神,既忘我又纵情地摁着照相机快门。我们因为异常兴奋的“动”与老先生潜心于艺术创作的“静”,形成一个鲜明的对比,也更加凸显老先生此时的“无声”胜有声。

此时,在天游峰下的半山腰处、也在我们的眼下。借着晨光,众人定睛一看,几乎同声喊出:“云海!”真是云海,茫茫然厚不见底,宽广广无边无际。一时间,远远近近的山丛间云烟飘渺,犹似万马千军,浩浩荡荡地穿梭在山岭之中。但不多时,原本幽渺弥漫的薄雾渐渐散去,或覆盖层叠在云海之上。此时那刻,奇迹真的出现了:在似远似近的云海之上,一轮圆如中秋之月的佛光高挂。因为显现得突兀和神奇,一时间让所有在场的人都激奋地屏住了呼吸,那时刻仿佛万籁俱寂。也就几秒钟之后,“佛光!”这两个字夹杂、糅合在众人忘情的欢呼之中。顷刻之间,佛光!佛光!……由于众人不间断地呼喊,原本因清晨而静谧的天游峰,因为佛光的出现而沸腾起来,同时倍加神圣起来。特别让在场者雀跃的是,在佛光光圈里的正中央,把众人欢呼跳动的影像,一一真切地映衬出来。那个时候,陈复礼先生是已经越过了古稀之年的老人,虽然没有如我等青壮年们一样激情于胸、同声欢呼。却是集中其全部的精气神,既忘我又纵情地摁着照相机快门。我们因为异常兴奋的“动”与老先生潜心于艺术创作的“静”,形成一个鲜明的对比,也更加凸显老先生此时的“无声”胜有声。

在出现佛光到佛光渐渐消失,延续着不短的时间,好像至少有半个多钟点之久。在人们觉得无比奇异的时间段中,复礼先生照相机的快门声不绝于耳,所摄取的佛光之照不知有几多帧?因为先生摁动快门的速度远不止“秒摁”,而是大概在一秒钟之中摁三五下,此言毫不虚夸。事后有人说,在武夷山天游峰前方云海上显现佛光,虽然不是十年八载一遇,但依然十分罕见。先生是国际摄影界名家,此照出于先生之手,影响力之强悍,鲜有人能与之匹敌。倘若先生将此佛光照投之于摄影艺术殿堂,必是人无己有的、令人惊叹的稀罕之作;又假若放到经济市场上,其价位也一定是居高不下的。因为佛光显现之地是举世瞩目的武夷山,而佛光之照又出自赫赫有名的陈复礼之手,岂能不贵重!我等无不信心满满地想,此次武夷山的佛光之照,必定胜过在长春市二道区白河林区拍摄的《破晓》。理由很简单:破晓每天凌晨都有,而云海上的佛光不常有。

复礼先生虽然在国际摄影界大名鼎鼎,却在创作中时常忘我。难忘在泉州拍摄时,复礼先生正聚精会神地取一处街景。然而,一场大雨不期而至,而七十有三的复礼先生并不慌乱,就近退至一座房屋的墙角下。或许此时先生发现雨中的景致难得一见,要我助力撑起伞不让照相机遭受雨侵,尔后忘我地专注于拍摄。糟糕的是先生立足之地,正是雨水滴漏之处,雨水很快就淋湿了先生的衣服鞋袜。然而,那时刻正是先生进入创作的最佳状态,全然不顾雨水的滴漏,或衣物的潮与湿。那时的情景,让我触动很深。我想,先生之所以成果等身,不就是如此这般地执着于艺术么?!

创作之余的一日三餐,复礼先生为了拍摄的真实,常常谢绝于酒店宴会厅,却钟情于当地的“大排档”,品尝着有着悠久历史的风味小吃,诸如福州的鱼丸、莆田的扁食、泉州的肉粽、漳州的小挂面、厦门的小田螺、小海瓜子……对传统的咸菜稀饭,更是碗不离手、笑不离口。先生或深入街头巷尾,拍一张呵呵大笑的老人,追逐打闹的孩童,倘若在山水间,最喜的镜头是悬崖上铺满青苔的古道,抑或是夕阳西下时的野渡舟横。

采访环游世界“七大洲”的独行侠李乐诗

我邂逅知名于世界的女独行侠李乐诗,是在20世纪80年代后期。那个时候,几乎是从无到有的福建旅游业,得益于国家改革开放后敞开国门,开始从小到大、由弱变强了。由于接待人数与创汇的持续增长,在全国旅游业发展排名上步步靠前。于是,国家旅游局把第三届全国旅游局长研讨班放在厦门举行,我作为省旅游局的工作人员幸运与会。记得那次的研讨班地点是在当时的厦门信息酒店,虽位于闹市却清静恬然,这边风景独好。

研讨班期间,应国家旅游局之邀,居于香港岛的李乐诗莅临信息酒店。那时已经集摄影、写作、美术、记者,以至电影剧本创作于一身的李乐诗,不仅以《背囊、睡袋、游中国》图文并茂的画册知名于中国旅游界,也以独行于世界80多个国家蜚声于国际旅游界、探险界。她在讲座中声情并茂,为参加研讨班的各省市旅游局掌门人讲授了关于自己如何“浪迹天涯”的经历、各国见闻,以及如何用相机采撷世界风景,用文字记录异国风情等。毕竟是亲身的经历和体验,李乐诗绘声绘色,言语方面如诗如画。一堂讲座犹似多集的电视连续剧,让各省市的旅游局局长们洗耳恭听,在色彩纷呈的画面感中如临其境、获益匪浅。尤其是她那自主的性格、独特的胆识、多维度的才艺,常常使得满座皆惊,啧啧声和掌声多回次地重叠和融合。

或许出自福建师大文科院系,我自认为有一定的新闻报道敏感度。在倾听她讲座的同时,就决定讲座后采访这位独特的旅行家,以此撰写一篇小文,也算是研讨班中的“独家”之作了。我总是这样认为:但凡见过世面、经历丰富、阅历深厚的人,大多谦逊谦和,李乐诗就是如此。讲座结束之后,我向她提出采访要求,她不假犹豫地应允了。用餐后,我们就在餐厅外为就餐者提供稍事休息的两张沙发上落座,面对面一问一答了。我们先是相互交换了名片,大概是同样的姓氏,她与我互相认了“本家”。还不无幽默地说道:“有千年的本家,没有百年的亲戚”。又从开场白的寒暄中,她知道我出自文科,也常动动笔墨,于是认我为“同行”,面对于我的话语也就流畅了……

李乐诗的祖籍地是广东省三水县,因为从小随同家长定居于港岛,家乡的印象也就朦胧了。刚刚步入青年,由于家庭的变故,她担当起撑持一个家的重任。一群弟妹,一日三餐,一年365天,她的艰辛,自是不在话下。待弟妹们成长起来后,犹似觅食的鸟儿不再一路儿飞,她嫁的人离家后也不知去向,身边除了一左一右两个女儿外,似乎一时间“清空”了。特立独行的天性,让她在安顿好一应家事后,背起行囊睡袋走出港岛。

在国内,李乐诗从银装素裹的北国到红花绿叶的南方,从丝绸之路、青藏高原,到风吹草低见牛羊的大西北……她用镜头摄猎风土人情、湖光山色,从艺术角度透视人生,以传真画面表达温情。特别是面对南国秀美的福建,李乐诗曾多回次进出而无倦意。在当时被世人称之为“金三角”的大闽南,李乐诗钟情有加,甚为津津乐道。诸如泉州古刹开元寺;独具风韵的惠安女、栩栩如生的石雕;商贾云集的石狮;漳州漫山遍野的香蕉林;秀丽如画的厦门鼓浪屿海滨、游人如织的日光岩、鲜花锦簇的菽庄花园……处处景观都让李乐诗啧啧不已。于是李乐诗不惜胶片,全方位拍摄,用镜头长留闽南的大美。每到一地,她细腻尽情地拍够摄足,大有“影不惊人死不休”的势头。一天,李乐诗在鼓浪屿早起漫步,惊见海滨那瑰丽亮眼的晨光。一时间,似乎有一种“最美海滨之晨”就在这里,于是她一连拍摄了数个胶卷。

阅览知名景点的同时,她还深入八闽深处的田园村舍,一花一草皆风景;乐见有着质朴之美的村姑乡姑,视她们如姐妹,一言半语总关情;徜徉村镇时,喜于抓拍的是小摊小点里的“凡人小事”,一篮鸡蛋、一筐香菇,她的镜头都是不会放过的。而且类似于如此这般的小景,但凡她拍摄过,大多是真品佳作,很少“败笔”。她的摄影艺术实践正如她所言:“我从大地与民间获得了真正的艺术。”她早在20世纪80年代中期就接受了加拿大哥伦比亚大学亚洲中心及华侨之声电台的邀请,举行《背囊、睡袋、游中国》的摄影展,展示出她在祖国大地拍摄的精彩瞬间。摄影展引起该国文化艺术界人士和民众的兴趣与向往,尤为华人华侨,在欣赏中如数家珍。在那个国家对外开放时间不算太长的时期内,李乐诗这种无声胜有声的宣传,是有着多么强大的穿透力?!

几乎走遍华夏大地后,李乐诗走出国门。世界之大,有太多挡不住的风吹雨打,或河深溪浅,举步维艰。尽管伸向前方的每一条路都是陌生的,矗立在眼前的每一座山都是高耸的,横亘在脚下的每一泓水流都是幽深的,然而,李乐诗没有因为道路陌生而踌躇,没有因为山高而止步,也没有因为水深而退却。每逢“山穷水尽”、粮草空空如也之时,她会放下身段,走进餐馆刷碗洗菜打零工。不求工薪,只需一粥一饭助力于继续前行就好。

早在少女时代就接受过正统的艺术训练,后又在名画家周公理门下学习西洋画,在香港理工学院、香港大学深造中国画艺术及广告设计的李乐诗,完全能做到富贵不能乱其心,穷则不能乱其志,大可独善其身。中国人特有的自制力和在苦难面前不屈服的意志,让李乐诗真正能做到“笑看庭前花开花落、静观天边云卷云舒。”在旅行途中,李乐诗乐于接受人和人之间、国与国之别的大不一样,每到一地都以平常心面对新鲜的感受。她心中特别明白,在天底下的东南西北、大千世界,只要你留留神,总会得到躲在斗室里听不到的故事。有一天,她来到一个敬仰于中国、慕名于独行女侠的国度,早早就恭候从远道而来的李乐诗,彼时不仅笑脸鲜花相迎,且还备有五星级酒店的大床、餐桌上的美食。面对如此款待,她并无大喜过望之悦、受宠若惊之感,只留着一副习以为常、不卑不亢的仪态。而有一天夜里,她住进当地贫民区一家只需一个美金住一宿的客栈,无意中发现隔壁客栈的收费只收半个美金。于是急急退出,省下了一半的支出。就是这时候,她也并无穷困潦倒、掉价落魄的颓丧。

又有一天,李乐诗衣兜里的“铜板”已告罄,只好在街头择一处相对较安全的空地,取出背囊里的睡袋,对付着夜间的冷风。翌日,她找着了一家需要临时小工的餐馆,连续挣了几天的工钱。为了省着点用,她辞工后,买了块可吃一个星期的长面包,横在背囊上,走路走饿了,背过手就可以取过来充饥。吃到最后她也决不会因为剩下一小截而丢弃,甚至舍不得让一点点面包屑掉落地上。

然而,那时的李乐诗,在商界早已显山露水。因为她在20世纪70年代初期创办起庞元设计公司,不久又领先设计印制出香港第一本航空旅游杂志,20世纪70年代末期再次成功创办出香港第一本海上杂志《海珠》。这两大杂志均成为香港杂志行业中的“黑马”,长时期领先奔走于香港内外。之后,李乐诗又摄制出7部电影,在香港获得“电影双周”最佳艺术指导的殊荣。由于李乐诗的勤勉和凸显的成就,20世纪80年代香港内外各大报刊都登载了她的事迹。她被誉为:“浪迹天涯的女行侠”“多才多艺李乐诗,旅游摄影任逍遥”“行万里路巾帼胜须眉的人”……就是这么一位各项事业成果斐然的人,在旅途中能够如此的节制简约俭朴,不能不让人肃然起敬。

在游历天下的旅途中,李乐诗可以终日漫无边际地信步,因为她认为迈出的每一步都是那么地新鲜、有趣和美好,那么地前所未有。走着走着,她会攀登到一座构造奇异的山岭,到山顶俯瞰大地;走着走着,她又会乐不可支地徜徉在玉带一般的泛流旁边,脱鞋解袜地踏水而歌;走着走着,也会兴奋地在青草如茵的原野上流连……在每一轮游历之后返港,她总要举办关于《背囊、睡袋、游世界》的个人摄影展,抑或是周游世界的讲座。与民众分享她在各地拍摄的风光民俗和域外色彩斑斓的影视与见闻。

那次,面对李乐诗大约个把小时的采访,我喜获丰收。起身时,连连向她致谢。然而,她却诚挚地说:“采访我,理应感谢你才对呀!”话音未落,她从手提袋中取出一册《背囊、睡袋、游中国》的画册赠我,说这是她游历祖国大江南北时,一路上的得意之作。我双手接过,觉得厚重,当即翻了翻,见画页中无论是照片的精彩抑或是装帧的华美,都有着独到之处。此册在手,长城内外的大好风光尽在其中,我十分欣喜地再次向她连声道谢。

在分别之后,我偶有知晓李乐诗又在世界的这里那里游历了。每有她周游的消息,我总要默默地祈愿:好人一路平安!许多年过去了,我从有关资讯中获悉李乐诗已先后10次赴北极考察,6次登上南极大陆,4次攀上珠峰,环游世界七大洲(含大洋洲与南极洲)、五大洋(含南大洋),一直走到地球的边缘。路越走越远,意志越战越勇,因为她常怀喜乐、感恩的心情,她跨越了人生一次又一次的挑战,实在是很了不得的。再后来,又得知她已成为极地科学工作者、环球生态摄影师,且还先后出版了十多本有关其探险的心路历程的著作,以及摄影集等作品。诸如《南北极足音》《茫茫北极路》《南极梦幻》《珠峰密语》《沙漠行舟》《地球三极探秘》……称之为“著作等身”也不为过。

不能不让我感叹:中国有《西游记》这样的神话故事,古时有徐霞客这样的奇人,如今又有李乐诗问鼎天下。我常常想:在古今人杰徐霞客、李乐诗的脚下,天涯处处都有路,对一无所知的世界,只有坚持走下去的人,才会有惊喜。

(作者系原福建省旅游局机关党委专职副书记)