风雨南宋一西山

缪淑秀

江南的雨,总是缠绵不绝。临安城的宫阙在烟雨中若隐若现,宛如这个偏安王朝的命运,朦胧而不真切。

嘉定十七年(1224)的南宋朝廷,正值多事之秋。权相史弥远把持朝政,废立天子,朝野为之震动。真德秀在朝会上直言进谏,却无人响应。他望着宫墙外淅淅沥沥的秋雨,不禁想起二十五年前初入仕途时的理想与抱负。

真德秀,本姓慎,字实夫,回避宋孝宗赵昚的名讳,改姓真,字景元、希元,号西山先生,福建浦城人。生于南宋淳熙五年(1178),那是一个理学渐兴的时代。少年的真德秀便显露出过人的才智,“四岁受书,过目成诵”,且对圣贤之学有着天然的景仰。

“为天地立心,为生民立命”,这是真德秀从小的梦想。他师从朱熹高足詹体仁,深得程朱理学真传。在书斋苦读的夜晚,他常常掩卷长思:如何才能将圣贤之道施行于天下?

庆元五年(1199),真德秀进士及第,起家南剑州判官。初入宦海,意气风发,以为凭着一腔热血和满腹经纶,足以匡扶社稷、济世安民。殊不知,等待他的是一个日渐衰颓的王朝和波谲云诡的政治漩涡。

恰逢“庆元党禁”,权相韩侂胄将程朱理学定为“伪学”,大肆打压理学人士,禁毁书籍,朝野上下风声鹤唳。

面对如此局势,年轻的真德秀没有选择明哲保身。他在担任太学正时,仍然坚持讲授程朱之学,鼓励学子研习正心诚意之道。有人劝他避嫌,他却正色道:“正道不彰,何以立国?吾辈读书人,当以道自任,岂可因祸福避之?”

开禧年间,韩侂胄发动“开禧北伐”,结果大败而归。真德秀敏锐地指出:“北伐之败,非兵不利,乃政不修;非将不勇,乃道不行。”他上书直言,认为治国必先修内政、正人心,然后才可以对外。

此言论虽然切中时弊,却触怒了当权者。真德秀被贬官外放,开始了地方任职的生涯。外放期间,真德秀先后担任江东转运副使、知泉州、知潭州等职。在地方任上,他真正体会到了民间疾苦,也实践了自己的政治理想。

真德秀留在九日山的“祈风石刻”

在任福建安抚使、福州知州期间,真德秀训戒下属不得滥用刑法,不得横征暴敛,不得徇私舞弊,不得罢行欺市,称:“物同则价同,宁有公私之异?”季春弗雨,又亲撰《祷雨疏》到鼓山祈雨。短短半年,为百姓办了许多实事。离任时,“帮人竞为彩旗以送,自谯门至舟次,弥望数里不绝”。

在泉州时,正值海盗猖獗,商旅不通。真德秀到任后,没有一味采取高压政策,而是深入调查海盗成因。他发现许多所谓“海盗”原是生计无着的渔民,被贪官污吏逼得走投无路。于是,他一方面整肃吏治,减免苛捐杂税;另一方面加强海防,招抚愿意归顺者。此后,泉州海疆大治,商船复通,来此贸易的外国商船从三四艘增加到36艘。

在潭州任上,恰逢大旱,饥民遍野。真德秀果断开仓放粮,同时上书请求减免赋税。有同僚劝他不要擅作主张,以免获罪。他却说:“民命至重,岂可拘于常法?若有罪责,我一人当之。”所幸朝廷准其所请,数十万饥民得以活命。此外,真德秀效仿朱熹重建社仓之法,并将社仓取名“惠民仓”,在青黄不接时,以平价卖给缺乏粮食的百姓。

这些地方任职经历,让真德秀深刻认识到:治国平天下,必先正人心、恤民瘼。这也为他日后撰写《大学衍义》奠定了实践基础。

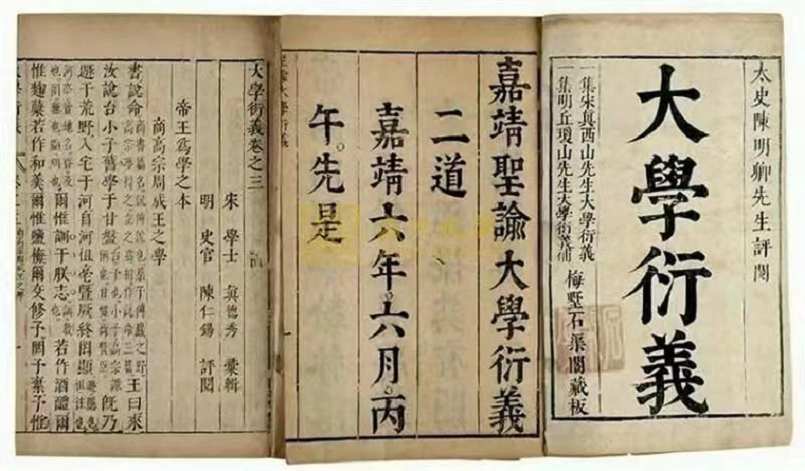

在《大学衍义》这部著作中,真德秀系统阐述了“格物致知、诚意正心、修身齐家、治国平天下”的为政之道,强调帝王的正心修养,认为这是治国平天下的根本。

“人君之心,天下之本。心正则万事理,心不正则虽有所为,皆失其道。”这些话看似是对帝王的说教,实则是对当时朝政的深刻批判。当时,史弥远专权,朝纲不振,这一切在真德秀看来,都是因为“心不正”的缘故。

令人欣慰的是,宋理宗对《大学衍义》十分推崇,常置左右阅览,也为程朱理学最终成为官方正统奠定了基础。《大学衍义》成为元、明、清三代必读之书。后世评价真德秀“中兴理学,功在千秋”,实非过誉。

端平年间,北方的蒙古势力日益强大,金朝则日渐衰微。朝中出现了“联蒙灭金”的呼声,许多大臣认为这是雪靖康之耻的天赐良机。

真德秀却独排众议,上书痛陈利害。他在《戊辰四月上殿奏札》中写道:“金虽旧仇,乃垂亡之国;蒙虽新好,实方炽之敌。灭一弱金而易一强蒙,非计之得也。”

他预见到一旦金朝灭亡,南宋将直接面对更强大的蒙古。因此主张“固本自强”,先修内政,强兵足食,以待时变。可惜此番深谋远虑未被采纳。当他得知朝廷决定联蒙灭金时,不禁仰天长叹:“自此江南无宁日矣!”然而,南宋最终还是联蒙灭金。结果不出真德秀所料,不久便面临蒙古的铁蹄南下。

端平元年(1234),真德秀被召为户部尚书,再次进入权力中枢。这时的他已年近花甲,鬓发斑白,但报国之心未减分毫。

入朝后,他立即提出“十大政纲”:正君心、肃朝纲、恤民瘼、修武备、建储贰、择官吏、慎财用、兴教化、严边防、革弊政。每一条都切中时弊,每一条都彰显着他的政治理想。然而,积重难返的南宋王朝已经很难真正推行这些改革了。更令人痛心的是朝中的党争愈演愈烈。真德秀虽然德高望重,却因不肯结党营私而处处受制。有人劝他稍作妥协,他却说:“吾之所守者,道也;所争者,义也。岂可以利害易其操?”

他将“廉、仁、公、勤”作为官吏的评判标准,曾写下《西山政训》,详细阐述自己的为官思想,与僚属“各以四事自勉,而为民去其十害”。 所谓“四事”就是:律己以廉、抚民以仁、存心以公、莅事以勤。所谓“十害”则是:断狱不公、听讼不审、淹延囚系、残酷用刑、泛滥追呼、招引告讦、重叠催税、科罚取财、纵吏下乡、低价买物。

端平二年(1235),真德秀升任参知政事、资政殿学士,病逝于任上,享年五十八岁,获赠银青光禄大夫,谥号文忠。嘉熙三年(1239),真德秀配飨朱熹祠。之后,追封福国公,从祀孔子庙庭,追封浦城伯。

端平二年(1235),真德秀升任参知政事、资政殿学士,病逝于任上,享年五十八岁,获赠银青光禄大夫,谥号文忠。嘉熙三年(1239),真德秀配飨朱熹祠。之后,追封福国公,从祀孔子庙庭,追封浦城伯。

真德秀去世后四十年,南宋便在蒙古铁蹄下灭亡。历史似乎跟他开了一个残酷的玩笑:他一生都在为这个王朝奔走呼号,却终究没能挽回它的覆灭。

这也是历史的必然。唐末五代以来,五十年间换了八姓十二个皇帝,连年战乱,生灵涂炭,最关键的是帝位不稳,朝不保夕。为使自己的赵宋江山固若金汤,宋太祖采取了“偃武修文”,甚至“扬文抑武”,重用文人,压制武将。这样做的好处是文气盛而血气淡,经济繁荣,文化发达;弊端是将帅弱而军力虚,军事水平低下。北宋从太祖“黄袍加身”到徽宗“靖康之变”,前后历一百六十七年,其间先有西夏之扰、辽朝之侵,后有金兵南下,屠戮中原。

高宗登基之初,除了一个皇室的身份和自命的招牌之外,一无银钱二无军队,无力与兵强马壮勇悍凶猛的金兵抗衡,只得带领那些拥立他的少量朝臣和部众匆匆南逃,一逃就是十余年。面对追兵,高宗连招架之功都似有若无,遑论还手,保命成了他唯一的祈祷。

南宋,一个匆匆成立于败军之际的国家,一个从成立之初皇帝和大臣就仓皇奔窜的政府,一个成立之后却始终没有首都而只有“行在”(临时都城)的朝廷。这样一个如同海中孤帆的朝廷,注定了它的漂泊,更注定了它的屈辱。它是独立的国家,还是外族的藩属?它的臣民,是国民,还是遗民?自建炎南渡以来,这些问题就像伤痕一样深深烙印在人们的内心深处,挥之不去,且隐隐作痛。

从“靖康之难”到“崖山覆亡”,南宋在那外有强敌、内有忧患的一百五十二年时间里,上至居庙堂之高的股肱之臣,下至处江湖之远的忠义之士,他们或大声疾呼、公心谋国,或百折不挠、浴血奋战,无一例外,都在寻找国家的出路和心灵的家园。虽然其中不乏甘当卖国贼和亡国奴的无耻之徒,屈膝求和,一隅偏安,但更多慷慨悲歌的贤臣良将、志士仁人,则在为尊严和国格而誓死抗争,用自己的思想、智慧、理想、信念、勇气和鲜血,谱写了一曲曲忠肝义胆铁骨铮铮的“正气歌”,至今荡气回肠。

正如真德秀,他的价值并不在于是否拯救了一个王朝,而在于他代表了中国传统士大夫的精神品格:以道自任,忧国忧民,鞠躬尽瘁,死而后已。

《宋史》评价真德秀:“立朝不满十年,奏疏数十万言,皆切当世要务。直声震朝廷,四方人士诵其文,想见其风采。”

真德秀曾对自己的学生说:“一生短,千载长。不久名位,只久德业。”他说到,也做到了。在历史的长河中,王朝会更替,政权会更迭,但士人的风骨与担当,却永远闪耀着不朽的光芒。

江南的雨还在下,洗净了临安城的宫阙楼台,却洗不尽历史的印记。真德秀这个名字就像西山上的青松,历尽风霜而傲然挺立,向后人诉说着一个风雨王朝的故事。

(资料、图片来源:《宋史》《文献通考》《八闽通志》《南宋,不忍细看》、福建档案、福建省纪委监委网站等;如有侵权请联系删除)