筹设未果的国立林森大学

——一段鲜为人知的民国福建高等教育历史的考察

庄 勇

一、筹设国立林森大学的历史动因

(一)林森的历史地位与纪念价值

林森作为中国近现代民主革命的重要人物,一生充满传奇。早年投身台湾抗日斗争,亲历甲午战败后台湾被割让,愤而加入刘永福黑旗军反抗日本侵略。他先后加入兴中会、同盟会,积极参加辛亥革命,成功策划九江起义、策动清海军主力舰反正,为推翻清王朝、建立中华民国立下功勋。

在民国法制建设中,林森担任临时参议院议长,主持修订《临时约法》;护法行动时兼任非常国会宪法会议议长,推进制宪工作,是中国近现代法制重要奠基人。抗战时期,他任国民政府主席达12年之久,以“无为而治”平衡国民党内派系纷争。西安事变时力主和平解决,推动抗日民族统一战线的形成。他多次发表团结御侮演讲,号召全民抗战,其功绩获得国共两党和社会各界的高度认可,毛泽东赞其“领导抗战,功在国家”。

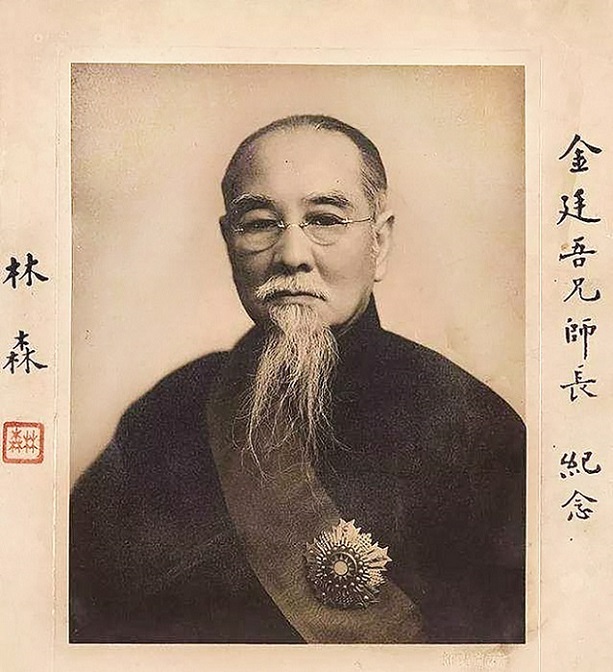

林森像

林森逝世后,全国掀起纪念热潮,各地以其姓名命名纪念堂、办公楼、道路、公园、小学等;发行带其肖像的货币、邮票、税票,可见对其的褒崇。福建希望通过筹设国立林森大学,争取中央财政支持,改善福建高校的落后局面,将对林森的纪念转化为教育资源,推动福建高等教育发展。这段筹划国立大学的历史,长期以来鲜为人知,直至档案资料的解密与梳理,才得以展现全貌。

(二)福建高等教育的现实需求

民国时期,福建高等教育长期落后。战前仅有厦门大学(侨办,1937年 7月改国立)、福建协和学院(教会办)、私立福建学院(民办)、私立华南女子文理学院(教会办)等少数高校,办学经费依赖侨资、教会及民间。抗战爆发后,高校内迁,教育资源更加分散。厦门大学迁长汀,协和学院迁邵武,福建学院迁闽清,华南女子学院迁南平。新设的省立农学院、医学院、师范专科学校等,是为了解决地方应用型急需人才严重缺乏的窘境。例如,为解决“师荒”,福建多次申请均遭否决,省政府只得“先斩后奏”,从权设置“省立中等学校师资养成所(二年制)”,再派员到教育部,经多方呈请、说明方得批准。又如,1937—1940年,全省教育经费年均不足200 万元,高等教育拨款占比极低,地方财政无力支撑高等教育发展。从查阅到的数据看,全省教育经费1937年度为186 万余元,1938年度为189 万元,1940年度为147.4 万余元,而其中可用于高等教育的更是有限。

在此背景下,福建期望通过“国立化”,突破资源瓶颈。筹设国立林森大学,旨在整合省立农学院、医学院、师范专科学校等资源,形成综合性大学,改善福建高等教育局面。林森一生高度重视教育,该计划也契合他“育才即救国之本”的教育理念。而这一充满地方智慧与努力的教育规划尝试,在过往的研究中未见披露,成为研究民国福建高等教育史的新视角。

二、筹设艰难历程:从倡议到失败

(一)战时启动与开始筹备(1942—1943年)

1942年10月22日—10月31日,国民参政会第三届第一次会议在重庆召开。会议共收到提案255件,其中便有“在福建设办国立林森大学”的提案。11月29日,行政院院会下发仁嘉字第26219号令,明确“准自三十三年一月份起成立国立林森大学”,这标志着国立林森大学的筹设正式发端。该计划拟整合省立农、医两学院及省研究院,并追加临时设备费120万元。需要说明的是,福建省研究院于1939年1月设立,是省政府下属的科研、规划机构,下设自然科学部、工业部、农业部、医药卫生部、社会科学部。研究院最初设立于长汀,后即迁移至永安。

1943年7月5日,福建省临时参议会第二届第一次大会第四次会议在永安召开。临时参议会议长郑祖荫领衔,副议长林希谦、参议员王怀晋等26人联署“福建设立国立林森大学案”,主要内容为:一是就现有省立专科以上学校予以调整,组为国立林森大学;二是于最短期内派员组织国立林森大学筹备处,着手筹备;三是请省府转呈行政院办理。提案明确了未来国立林森大学的轮廓,福建省政府随即将该议案呈文上报行政院。此案经中常会议决,交行政院办理。

1943年12月28日,行政院院长蒋中正签署行政院指令称:案经饬,据教育部议复提出,本院第638次会议决议,“准自三十三年一月份起成立国立林森大学。原有三院经常费全部移充,另准追加临时设备费120万元。查福建省立农学院、医学院、研究院三十二年度原列经费增加三成,共为 2702076元,连同临时设备费120万元,一并加入三十三年度中央教育文化费”。几乎同时,12月27日,福建省政府收到教育部部长陈立夫签发的“为筹设国立林森大学案”公函,对三十二年度三院预算进行说明,并提出校长人选报请审批、三院应做整理和移交准备等具体实施办法。

(二)抗战后期博弈与政策反复(1944—1946年)

1944年1月8日,福建省政府考虑到福建省研究院的具体实情,呈文行政院,提出:“惟研究院原为本省各项建设之研究、计划机构,较之大学研究所限于学术研究者性质、范围均有不同,各项建设深赖该院之设计协助,历年颇著成效,一旦归并,恐影响本省建设。乞体念实际情形仍归省办。至林森大学即以农、医、法三院合并成立”,建议调整合并方案。但私立福建学院合并进入筹设的林森大学因体制变更复杂,短期难以操作。此时,省立师范专科学校表现出积极、强烈的意愿,校长唐守谦多方联系呈请,并于1943年12月1日呈文教育部部长陈立夫,报告该校300多名学生期望改院并入的意愿。又于1944年2月11日呈文福建省政府,请求转电教育部,申请将该校改为师范学院并入。

1944年3月20日,福建省政府发文通知相关单位,教育部电称:设置林森大学案,前经院会通过,但向总裁请示后,奉谕 “在抗战期间只作筹备,不即成立”。尽管如此,福建方面的筹备工作仍继续进行。4月21日,福建省临时参议会第二届第二次大会第六次会议通过参议员翁赞平等“提请中央提前设立国立林森大学案”。8月5日,福建省政府以此再次呈文行政院,请求察核示遵。10月9日,福建省教育厅回复省立师范专科学校申请改院并入一案,称此案经省政府呈行政院,指令交教育部核办。教育部复称,目前专科以上学校经费、师资均感缺乏,该校收归国立扩充为院困难殊多,闽省临时参议会建议一节暂从缓议。

1945年10月11日,福建省政府致函教育部部长朱家骅,以抗战胜利,原“暂从缓议”的前提不存在了,原中常会议决的事项应该办理为由提请催办;并以全国教育机构亟待统筹调整为由,请求先行派员组设筹备,并提出利用省政府回迁福州后,永安空余房屋作为校址。然而,11月3日,行政院院长宋子文签署平玖字第25791号指令,称“经教育部复称:此案前奉总裁谕示,抗战期间只作筹备,不即成立等,……在今抗战虽告胜利,而复员事宜亟待进行,加以目前师资设备皆极缺乏,经费亦不易筹措,福建省政府所请一节暂从缓议”。行政院“暂从缓议”的指令引起福建各界较大反响。省立师范专科学校学生还一再掀起请愿、静坐等方式的“改院”运动。

1946年2月12日,福建省教育厅呈报福建省政府“发展高等教育以培养建省建国人才”提案,并附筹设国立林森大学建议书,对校址、编制、经费、学科设置等进行详细规划。5月31日,福建省政府再次呈文行政院及教育部,强调经费暂由原列省预算动支,不增加中央负担,且可裁并单位、简化行政。10月21日—11月2日,福建省参议会第一届第二次大会通过两项与筹设国立林森大学有关的议案,新增划福州屏山一带为校址等内容。12月7日,福建省政府致函教育部,要求相关院校编造预算、复勘校址。12月26日,又将省参议会通过的议案呈行政院。

遗憾的是,1947年3月1日,福建收到行政院院长宋子文签署的行政令:“呈件均悉,应暂从缓议。此令。”这是宋子文自 1945年5月31日就任行政院院长,至1947年3月1日离任,不到两年时间内对该案再次签署“暂从缓议”,也是他任行政院院长最后一天签署的行政令。

(三)最后努力与政治终结(1947—1949年)

然而,福建对此仍忿忿不平,不愿意就此放弃。1947年5月2日,福州市政府呈文福建省政府,报送福州市参议会通过的“关于筹建林森大学为国储才案”。5月13日,福建省政府回函称,该案前已呈咨主管院部,但因设校条件尚未具备,经奉院令暂从缓议。

1948年3月初,福建省参议院第一届第四次大会第十次会议通过“关于速办林森大学为国储才案”,提请批准在福州北库巷(今省政府大院内)省训练团地址设立国立林森大学。并指出,各省省会均有国立大学,如杭州有浙大,武汉有武大,广州有中山,南昌有中正,福建应从速为树人之计。3月10日,福建省政府转呈该议案致行政院院长张群,但未获回复。后来得知,张群已于当年5月24日离任。

1949年3月25日,福建省政府以“最速件”呈文(广州)行政院及教育部,以闽省收容大量流亡师生为由,提议及时设立国立林森大学,并附上具体计划书,将成立时间定为三十八年八月,请求教育部先行派员筹备。然而,呈文再未得到回复。直至1949年8月17日福州解放,近七年的国立林森大学筹设努力最终无果而终,留下诸多遗憾。

三、筹设未果的原因初探

(一)侵华战争的破坏与战后重建的失衡

十四年的战火,严重破坏了中国的经济体系和教育体系。留下满目疮痍、百废待兴的烂摊子。福建高校内迁,设备损毁、图书资料散失、师资大量减少。抗战胜利后,国民政府优先军事和政治复员,将教育重建置于次要地位。行政院多次以“抗战期间暂缓”为由搁置申请,反映出战时体制对教育建设的长期挤压,教育资源难以向福建高等教育倾斜,阻碍了国立林森大学的筹设。

(二)行政与教育主管的忽视

民国时期,国家对福建高等教育投资甚少。早期高校多为民办、侨办、教会办,福建高等教育长期处于“边缘地带”。抗战期间成立的省立院校,规模小,生源少,主要是为解决地方短期内人才急需而设。在国立林森大学筹设中,行政院、教育部多次驳回福建方面的申请。这与抗战胜利后,江苏、甘肃、安徽等省份设立(或更名)国立大学形成鲜明的对比,可见主管部门对福建高等教育的忽视,以及政策执行的差异化。

(三)资源与经费的现实困境

行政院以“师资缺乏”推诿,实则难以站住脚。如果整合省立农学院、医学院和师范专科学校师资,可形成超 200 人的师资队伍,具备一定教学与科研能力,能满足初期办学的需求;设施方面,三校资源也可共享,计划中的新校址也可利用现有建筑改造使用。然而,经费问题是现实最大的阻碍。福建财政薄弱,难以承担国立大学需要长期、持续投入的相关费用。虽然提出多种节省办学方案,但抗战后国民政府经济濒于崩溃,财政主要用于军费开支上,导致筹设国立林森大学因经费无着,无法推进。

(四)国民政府总政策的失败

抗战结束后,国民党政权专注于内战,未将重心转向发展生产,恢复经济,将大量经费投于军事领域,从而引发财政危机、通货膨胀。经济政策的失败,又导致工农业生产持续萎靡,物价不断上涨。国民党内部纷争不断,政权不稳。短短几年间,行政院院长频繁更迭,蒋中正—宋子文—张群—翁文灏—孙科—何应钦—阎锡山,走马灯似地轮换。每次政局变动,均伴随着教育政策的调整。例如,宋子文任内推行 “经济紧急措施”,教育经费被大量削减;孙科执政时,又将重点转向 “戡乱宣传”,高等教育规划完全停滞。在此动荡环境下,筹设国立大学这一需要长期规划与稳定投入的项目,自然难以逃脱流产命运,这是国立林森大学筹设未果的根本原因。

四、结语

国立林森大学的筹设历程,是一段鲜为人知却极具研究价值的民国福建高等教育历史,也是那个时代政治、经济、教育等矛盾相互交织的缩影。从微观层面看,福建试图以纪念林森整合教育资源、突破“国立化”瓶颈,却因体制障碍与资源弱势而连连受阻,暴露出福建在教育资源争夺中的艰难处境;从宏观层面看,国立林森大学的夭折,深刻反映了抗战时期教育体系遭受的严重破坏,中央与地方在教育资源分配上的失衡,以及国民政府后期因政治动荡、经济崩溃而导致的教育政策失序。这一历史事件不仅是研究民国时期高等教育资源分配机制、中央与地方教育权力博弈的典型案例,也是探讨特殊历史时期教育与政治、经济环境互动关系的重要切入点。它警示后人,高等教育的健康、均衡发展,离不开稳定的社会环境,科学合理的资源配置机制,以及长期稳定且具有连贯性的政策支持。回顾这段尘封的历史,对于深入理解区域教育发展规律、推动当代教育资源的均衡配置,仍具有现实意义和启示价值。

(本文原载于《炎黄纵横》杂志2025年第4期,作者为为福建省集邮协会理事、福建文史研究学者)

参考文献:

[1]林友华:《林森评传》,华文出版社2001年版。

[2]福建省档案馆:“民国期间筹设林森国立大学档案资料”,全宗号:0002-008-004830;0002-008-006077;0002-010-010038;0042-001-000005。1943-1949年。

[3]郭公木:《福建省临时参议会、参议会始末》,《福建文史资料》第24辑,1990年。

[4]福建省图书馆:民国《中央日报》(福建版),1943年7-12月。

[5]薛菁、翁伟志:《闽都教育史》,北京大学出版社2017年版。

[6]福建省研究院:《福建省研究院概况》,1946年1月。