池 湖 絮 语

姚雅丽

雨抢先一步到来,为我们的走访布置了场景。雨雾中的崇仁古镇仿佛从某个遥远的地方飘来,那些曾在这片土地上生活过的先人似乎未曾走远。

接连几场急雨,富屯溪的水位涨了许多,水流却依然舒缓,像一位走了很远的路,却不急着抵达终点的旅人。水面浮着一层薄雾,绿树青山、楼宇房舍的影子显得迷蒙。溪水流过数千年,千年前的人们与我们共饮一江水,时空的距离仿佛也不那么遥不可及了。

光泽崇仁湖驿前的雕塑

我此行的目的是探访池湖遗址,可我并不急着去,而是在它的周边徘徊着。就像三千多年前,甚至更远一些时日,先民们挑了新出品的陶罐、陶尊,在溪上浣洗,或装了新酿的酒、新打的稻粱,到溪那岸,赶集、走亲戚。我踩着他们的脚步,目光与他们的目光相遇。我们互相打量着,仿佛知道我会来,他们特地乘

了扁舟,到富屯溪畔等我。我摸一摸自己身上的衣裳,工业时代的化纤材质恍然间有了商周时期麻葛布衣的粗糙感,甚至有兽皮的野性。我们互相作揖,而后我跟着他们,到了池湖马岭。

村子藏在武夷山脉东麓,富屯溪畔。几十座木屋、茅草房沿着溪流、坡谷蜿蜒铺开。门前有流水潺潺,屋后有林海莽莽。坡上有牛羊成群,溪涧里有鱼虾蹦跳,山林里有鸟兽腾跃。村口的低洼地带是一片不甚规整的稻田,正值初夏,绿油油的稻秧在微风中摇曳。土地并不辜负耕耘者一番番的耙土、浇灌,简陋的石锄、石犁也能耙出金黄的稻粱。原始的农耕技术唤醒了沉睡的土地,文明的种子在深黑的土壤中孕育。

家家户户房檐下都摆放着几个陶器,有的用来储水,有的用来腌制鱼虾、野菜。最常见的是每日烹煮的炊具——圜底陶釜。村里的青壮男子既是耕耘稼穑的主力,也是建造家园、打磨石器、烧制陶器的能工巧匠。他们去河边挑来河泥,到山上挖来陶土,在村边的空地上砌起简易的陶窑,一个个器皿如走马灯似在脑海中掠过:装稻黍菽藿的,装鱼干熏肉的,装汤面酒水的,一日三餐盛饭用的,祭祀祖宗神明用的,甚至挂在房檐下,摆在厅堂上当饰品的……他们在心里构图,在手中搓揉,捏制出一个个陶坯,再用绳索或贝壳等压印出纹饰。当柴火燃起来时,火焰映红了一张张汗津津的脸庞,也映红了围观的孩子们肉嘟嘟的脸蛋。陶土在烈焰中实现了生命的升华,陶坯在高温中蜕变成坚硬的器皿。一件件或高或矮,或方或圆,或大或小的陶器,从山脚排到半山腰,从屋外排到屋内,从生活的低处排到仰望天地神明的高处……

一天的劳作后,月亮悄悄探出了头,村落中央的空地上燃起了篝火。村中年长者手持温润的玉琮,男人们举着陶杯、陶豆,女人们献上山果、羔羊、鱼虾、酒浆,大家时而高声长啸,时而低声吟唱着人神共通的祷词。他们坚信:林间的雾气是山神的呼吸,溪水的哗啦是水神的清音。他们虔诚地敬奉天地神明,也把丰收与平安的任务摊派给列位仙家。

这就是三千多年前的池湖村,没有恢宏的宫殿,没有精美的礼器,人们与流水、山林、泥土相亲,用双手与汗水烹调着生活的滋味。

今天,我站在池湖遗址上,恍惚间,熏肉的香气仍在鼻息间回环,兽皮的腥膻也不曾褪去。我的眼前浮动着几千年前,先人来来往往的身影。他们的欢笑与哭泣撒在这片土地上。沉默的土地孕育了万物,也封存了三千多年前闽越先民的生活场景。他们让土地开花结果,也让土地有了源于生活又高于生活的意味。那

些编出花纹的鱼篓,挂在房檐上的兽骨,还有印上绳纹、席纹、云雷纹的陶器,是他们对美的初体验,也是在具象的生活里开辟出一个审美空间,让灵魂站在一个高度,来俯视大地,与时空对话。

我弯下腰,拾起几片破碎的陶片,反复摩挲着。陶色是灰黑的,表面粗糙,布满细小的孔洞,犹如时光撒在老人脸上的斑点。这些陶片看似粗粝,却透露着先民们对美的朴素追求。它们曾经有过圆满,有被捧在手心里的温暖,也有被举过头顶敬天地敬神明的庄严。它们不是冰冷的堆积,而是先民们的生活伴侣,盛放过滚烫的人间烟火,记录着尘世的喜怒哀乐。它们吸纳了先人的气息,也贯通了我们的呼吸。

我凝视着一块带有指甲纹饰的陶片,想象三千多年前那位匠人,指尖在湿润的陶坯上轻轻按压的瞬间,一种奇妙的连接感油然而生。它仿佛轻轻地对我讲述着:先民们在这片古老的土地上,用古老的智慧,书写着中华文明的闽越篇章……

我蹲下身,瞥见一块薄如蛋壳的碎陶,它只有指甲般大小,色泽浅白,上有网格状细纹痕,工艺甚为精巧。不知是哪件陶器上的残片,或是某件器物的盖纽。陶片在阳光下闪烁着破碎的光,每一片碎陶都记录着破碎的疼痛。

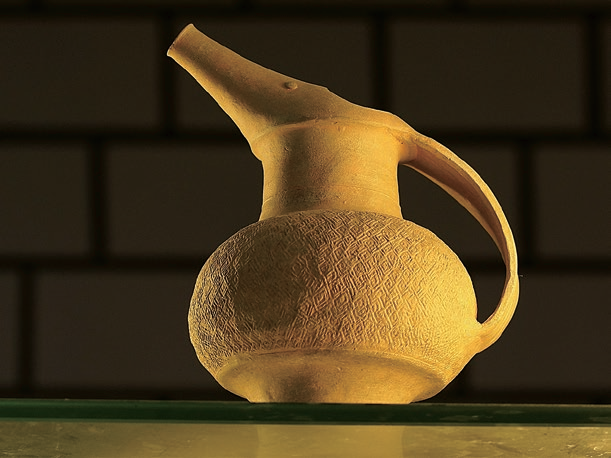

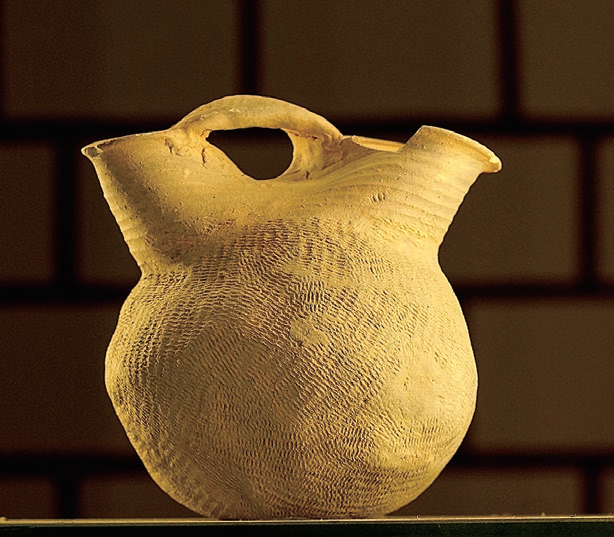

而当堆积三千多年的尘埃从陶器表面簌簌落下时,一百七十多件完好的陶器从亘古的沉睡中醒来:有半人高的灰陶大口尊;有通体泛红的红陶鬲、三足鼎;有漆黑如墨的黑陶豆;有敞口浅腹的陶碗、陶盘;有直口或侈口的陶杯;有大口深腹的缸、敞口浅腹的盆、小口鼓腹的盂;有类似蒸锅的甑;有流口似象鼻的象

鼻盉;有用于烹煮的圜底釜;也有当装饰品的圆形小陶件……这些陶器默默地承载着商周先民的烟火日常、祭祀礼仪。它们穿过时空迷雾,向我们展露久违的笑颜。

我在池湖驿信步流连,目光与玻璃展柜中的象鼻盉相遇。这是一件最具代表性的商周礼器,它已在池湖的泥土里沉睡了三千六百年。

象鼻盉流畅的曲线恍若古老的旋律,它的泥质灰陶是闽北大地的温柔馈赠,高 23.42 厘米的身躯镌满商周密码。长 7.76 厘米的象鼻流以极流畅的仰角上扬,像极了优雅的天鹅颈。它的腹部浑圆如满月,饰着规整的云雷纹。颈部缠绕着瓦弦纹,宛如祭司手腕上的玉环,环佩叮当,清响如歌。

光泽出土的商周文物象鼻盉(上)和陶盉(下)

这象鼻盉应该是闽地老陶工远游归来的一次匠心之作。他的脚力所能抵达的远方,也有许多像他一样,醉心于指尖与陶土共舞、心灵与印纹相契的匠人。他们要做的,是与山川河流、天上星宿的跨界联动,是有万物参与、引领的大型演出。图纸是坐在富屯溪畔,映着山光水色一遍遍勾画,也在山川同入梦的夜里一

次次修改。陶土来自溪山的孕育,揉进了武夷山的晨雾,有地母温柔的抚摸,有鸟雀深情的啁啾,草树缤纷的身影也隐于陶坯中。工匠从中原带回的图纸中,不经意间融入了南方的柔情。中原的云雷纹附着于南方的硬陶上,神秘的隐喻在抟捏中悄然浮现。

光泽出土陶器修复现场

三千六百年的沧桑如梦,象鼻盉静静立于玻璃展柜里,轻轻诉说着商周时期闽北与中原地区的文化交流,印证着福建在中华文明中的重要地位,也成了研究夏商文化南传的关键实物证据。那位无名的工匠不会知道,他手中湿润的陶土会凝成浪漫的月光宝盒。象鼻流永远向上扬起,等待着下一个月圆之夜,将三千年前的月光,斟给读懂它的人。

我站在千年的月光下,侧耳聆听这些陶器的絮语,这些或残破或完好的商周陶器,说着我们血脉中的共同记忆……

(本文原载于《走进“八闽旅游景区”·光泽》)