书 法 何 去 ?

陈元邦

一日,在案前研墨展纸临帖,专注于帖中的每一个字的神韵,脑海中突然冒出一个问题:书法何去?

书法何去?首先欲知,书法何来?欲知书法何来,首先欲知文字何来。中国书法是以中国文字为表现形式的,没有中国文字,便没有中国书法。

文字因记事需要而产生。在文字发明前,结绳记事是人们所使用的一种记事方法。后来,有了我们今天常说的仓颉造字。有了文字,便有了记载,有了历史发展的印迹,让历史可以回眸。

为了记事方便,文字走出了一条由繁而简的路子。焦金云先生主编的《中国书法与绘画》开篇便写道:中国文字萌芽于新石器时代,发展至商朝产生甲骨文,书风浑朴古拙。商末周初,金文出现在青铜器上,金文是比甲骨文更成熟的文字。从西周到战国,越往后字形越趋向规整划一,结构也趋于定型,更具有书法美。回望整个书法的演变,我们走过了甲骨文、金文,而进入以石鼓文为代表的篆籀系统,为大篆到小篆变化的过渡形态,之后便一路向着隶书、真书、行书、草书走来,这个过程,是由繁而简、由缓而疾,目的就是方便人们记事,可以较为随心地表达自己的心情。这样的一条书法路径,是记事效率的需要,也是人们心境表达的需要。

书法随着书写工具的改变而改变,为方便记事抒情创造了条件。在“文房四宝”产生前,刀是书写工具,将文字刻在坚硬的甲骨、青铜器或是石鼓上,从记事抒情的角度来说,肯定是不方便的。之后,有了笔与墨,便在竹片或帛上书写,这便是我们今天见到的竹简和帛书。随着造纸术的发明,便以毛笔在宣纸上书写,延于现在。

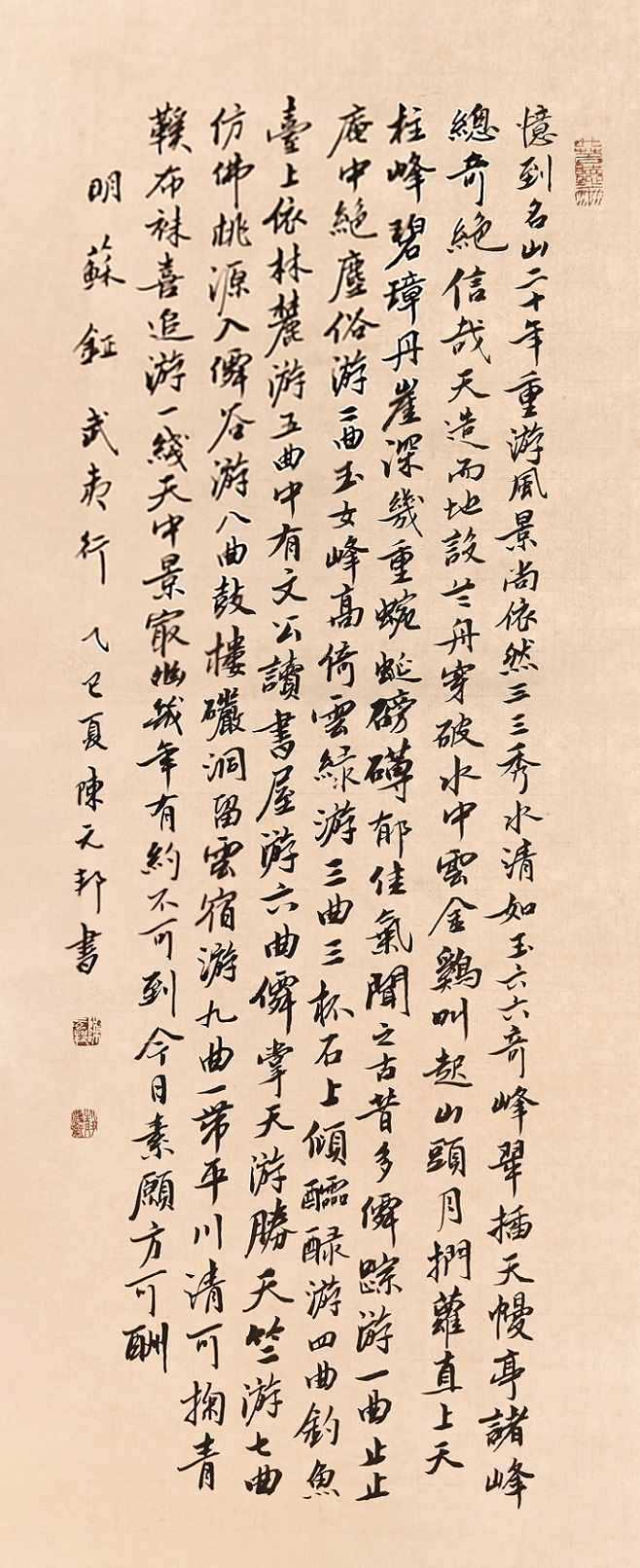

书法在记事中注入了书者的情感,因此,书法可以通过字的形与势,体会到书者的心境、吮吸到书者的气韵、触摸到书者的气息,不看内容,也可以感受到书者在一挥而就的创作中表达出的生命语境,有如“一条流动不息的生命之河,有漪澜、有波涛,也有狂澜巨涛……瞬间中化成了凝固的音乐”。天下第一行书《兰亭序》,是王羲之兰亭雅集酒酣兴逸之时的即兴之作,笔端间流淌着他的兴怀情感,据说他再写时都不及原作。颜真卿的《祭侄文稿》,乃为祭奠侄子季明殉国所作的一篇祭稿,书写中饱含情感,索行郁怒,哀思勃发,无意于工整而工整。在福州三坊七巷的林觉民故居俯身品味《与妻书》这一即兴之作,仿佛呈现出林觉民书写时的情感画面,笔尖由缓而疾,笔墨由湿而枯,由此体会到林觉民的情感宣泄和家国情怀。所以说,书法在书写过程中寄寓着作者的情感。这些作品都是即时书写,而不是为创作而创作。

纵观整个书法发展过程,书写是记事的不二选择。古时诗、词、歌、赋、联,追其源流,皆是依靠书写而得以记载,又将书写转为刻板而得以流传。这就好比将“手稿”转化为“刻板”,手稿便是书法。流传至今的许多名帖,都是即兴书写的“手稿”,王献之的《中秋帖》《鸭头丸帖》《鹅群帖》《地黄汤帖》《送梨帖》如此,王羲之的《十七帖》亦如此。

写字与书法有着千丝万缕的联系,写字是书法的基础,书法是建立在写字的基础上融入情感的艺术。

儿时父亲教写字的场景历历在目。作为日课,写字即识字,先是告诉这字怎么读,再教这字怎么写,紧接着描红,再就是意临,这样循序渐进,一步步走来,在写字中识字,在识字中写字,二者不可分离。同时还在写字中悟了“字如其人”的道理。父亲常说,字是人的面子。

在我的印象中,语文课上,老师不仅教识字,还教写字,点、横、竖、撇、捺,识与写是连在一起的。每天下午有二十分钟的写字课(那时不叫书法课),研墨,持毛笔,或描红、或临帖。在儿时的脑海中,只知道写字是学文化的基础。后来长大了,下了乡,村里会写字的人格外受人尊敬,被人称为文化人,代为写信、写春联等等。尽管之后钢笔、圆珠笔等硬笔替代了以毛笔为代表的软笔,但书写的功能没有变,只是在书法基础上分出了一支硬笔书法。

在我的印象中,语文课上,老师不仅教识字,还教写字,点、横、竖、撇、捺,识与写是连在一起的。每天下午有二十分钟的写字课(那时不叫书法课),研墨,持毛笔,或描红、或临帖。在儿时的脑海中,只知道写字是学文化的基础。后来长大了,下了乡,村里会写字的人格外受人尊敬,被人称为文化人,代为写信、写春联等等。尽管之后钢笔、圆珠笔等硬笔替代了以毛笔为代表的软笔,但书写的功能没有变,只是在书法基础上分出了一支硬笔书法。

在古代,书法从来都不是一个职业,书法家这个称谓也是在白话文出现后才慢慢兴起的。古代的文人如李斯、蔡邕、钟繇、王羲之、颜真卿、柳公权等,他们的主要职业并非书法家,书法对他们来说,只是一个强项、特长和兴趣爱好,而不是生存之技。因此,古代并没有以书法为职业的群体。

在硬笔产生之前,毛笔是书写的唯一工具。不管你喜欢与否,想识字就得写字,想写字就得用毛笔,想交流就得动笔,动了笔才能写字,写了字才能成文,才能成信,才有诗、词、歌、赋,才有《史记》,才有《天工开物》,就这么个简单逻辑。与今日相较,书写是古代人的一项基本功,是掌握文化的起点。

随着时代的发展进步,书法在写字的基础上发展成为书法艺术,产生了一批以书法为业的职业书法家,从而推进了文字的书写艺术,展示了中国文字之美。以汉字为基础的书法艺术客观存在,又随时代应运而生成为一门独立艺术,有艺术就需要推广艺术、弘扬艺术之人,职业书法家也应运而生。在应运而生中,书法家在传播书法艺术的同时,也必然思考“书法何去”的问题。

自古以来,书法一直为人们所推崇,我以为,重要的原因有三个:

一是书法是建立在实用性基础上,是记事抒情的基本工具。书法的本质是对汉字的书写,因此,习字练字成了基本功。要习字练字,就需要有所遵循,前人的墨迹就是后人的帖子。我在幼时,父亲让我习的是柳宗元的楷书《神策军碑》《玄秘塔碑》,记得那会儿练字,多从颜、柳、欧三体入手。人们的日常生活中,写个信,记个事,作首诗都离不开书写。我甚至认为,没有书写,就没有生活。

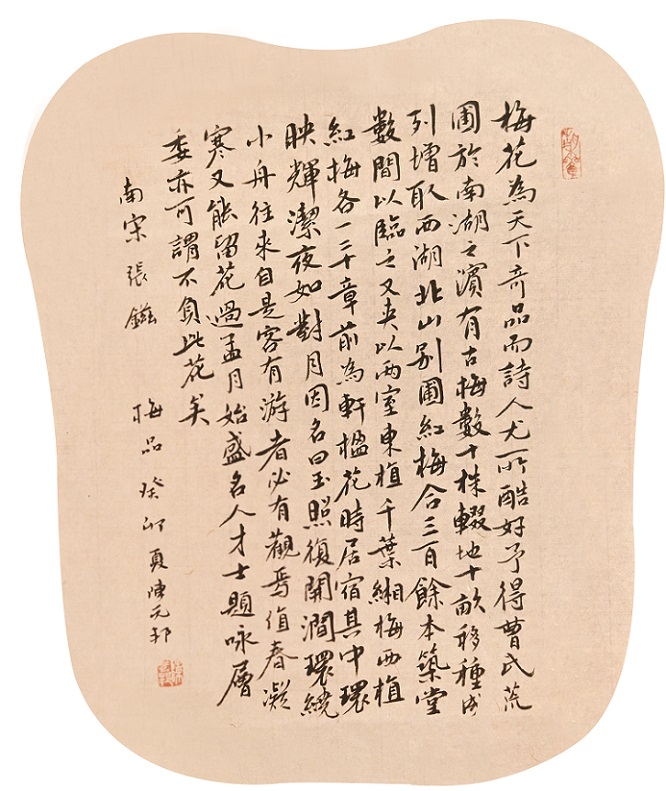

二是书法是字与情的融合,达到了书者与品者的心灵契合,继而产生“共鸣”。反复品味古人留下的书法瑰宝,感受他们扎实雄厚的书写功底和书写时的情感释放,领会作品中氤氲的气韵。纵观古帖,每位书者在书写中都形成了自己的书写风格,而这种风格又引起品者的“共鸣”,并且由“共鸣”而“共情”。《兰亭序》之所以为人们所喜爱,并不是其中有多少个“之”字不重复,而是人们望见这幅作品时的“一见钟情”。而为什么用王羲之的字集字而成的《圣教序》却产生不了这样的“共鸣”?因为它缺少了书写时情感的流淌。

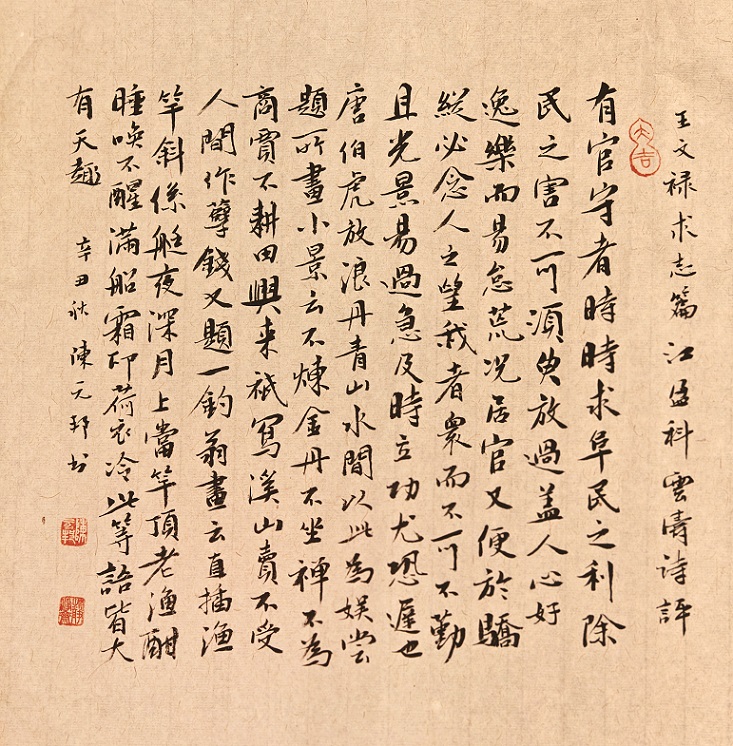

三是书法成了文人的一种雅趣,既交流书写技艺,又交流情感。与人交流书法,人们常常会问一句:你临的是什么帖?看过之后,又会说:帖临得不够。有时还说:“形”有了,但“意”不够。书法是需要溯源的,常听那些已经颇有知名度的书家说,临帖是他的日课。因此,自古写字,不是随心所欲,不是随意涂鸦,而是“源出有宗”。临帖写字,是同古人的心灵交流,是对古人的叩访对话。同时,文人们舞文弄墨,在雅集中汲取他人书写精华,又在汲取中形成自己的书写风格,就一个时代而言,又形成了一个时代的书法风气,故在书坛上有“晋尚韵、唐尚法、宋尚意、元明尚态”这么一说。

书法何去?不能只是知晓书法何来,还得弄清当下何况。书法是书写的艺术,古之书写与今日之“写”有什么区别?

在我的脑海中,有这么几点印象尤为深刻:

一是工具的改进。字不是写出来而是靠键盘打出来或是靠语音转换,即使是手写,显示于屏幕的也是印刷体。以我为例,记事写文,已经舍笔而使用电脑,键盘打字的速度决定着文字输入的速度,它不再是一笔一划而成字,而是使用五笔输入或是拼声输入。记得在上个世纪六十年代,曾经有一种用拼音取代汉字的声音,甚至还出版过《拼声报》。如今,输入拼音显示出的是一个个汉字,这就意味着,你懂得读,你就可以打出这个汉字,你只要知道这个字的意思,而不需要知道它如何写。汉字以其强大的生命力而存在,但是,汉字的书写工具却随着科学技术的发展而发生变化。

二是简化字产生。汉字出现了简化字与繁体字两种形式,简化字为标准化字,在生活中通用;而繁体字则得到书法书写者的青睐,在书法中得到广泛使用。新中国成立后,为了提升书写的效率,我国进行了汉字改革,删繁就简,将简体字作为标准汉字推广使用。因此出现了古时不曾存在的问题,也给人们鉴赏书法带来了问题。还有早期的甲骨文、金文以及篆书等,更是让欣赏者只看其形,而不识其义,故需要用简体字介绍所书作品内容,出现了书法与阅读的分离。人们普遍认为,写字是写字,书法是书法,两者是不同的,也说明书法逐渐从日常记事中脱离出来。

三是书法内容几乎是抄写,少了如古人那样的“即兴”书写环境。古人写书法即写字,而不是刻意的书法创作,在表情达意的过程中感情随笔端而流淌。随着各个层级的展事频频,于是有了为展览而创作的书法,书写之外各种增加展览效果的方式得到运用,如对作品进行做旧、进行拼接等。有的为了“备战”展事,举办了各种培训班、训练营等,目的只有一个,就是“入展”,因此研究的多是技法。我有时在想,古时因为条件所限,没有这样的展览,但是古人对书法的领悟来自大自然,在他们的作品中,氤氲自然之气,或灵动、或沉稳、或潇洒、或大气……而如今,展览的作品是精心打磨出来的,而不是在“即兴”中将情感诉诸笔端。我以为,书法之难,难在扎实的书法底蕴、人文修养在当下书写过程的心境,这种心境是可遇不可求的。

四是书法组织众多,拥有大量的书法爱好者。在各种艺术种类中,书法的艺术受众面最多最广,可以说老少皆宜。这也说明,书法最容易入门。同时,书法兼具美育、陶冶情操、修身养性、强身健体之功用。因此,人们借书法这门艺术达到教育孩子、修养自我之目的,颇有“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也”的意味。故常听家长说,让孩子学书法,不期盼他成为书法家,而是通过练书法,让孩子的心静下来,让孩子在书写中知道“规矩”。成年人把书法作为业余爱好,闲余时练练书法,在墨韵中吮吸文气。退了休的老人,则把书法当作交友健身的一种方式,大家一起交流,其乐融融。

当下的书坛,呈现出一派勃勃生机,既拥有众多的书法爱好者,又拥有以书法为职业的书法家;既有以书法为专业的高校书院系列,又有众多的社会培训机构;既有健全的书法协会,又有众多的书法社团;既有专业的书法报刊,又有发达的自媒体传播。如今科技日新月异,本以为传统书法会逐渐式微,没想到反倒有越来越多的年轻人投身其中。大家练字,一来是希望写得一手漂亮字,二来也是想在笔墨间陶冶情操,修身养性。有一位朋友写道:“常言道‘字如其人’,文字的价值早已超越了表达和承载思想的范畴,人们更多地赋予它审美与文化的意义,连不识字的人都能辨别字的美与丑,由此产生敬仰与轻蔑之情。写一手好字永远都是人们心中的理想!”由此可见,尽管文字有多种输入法,但是,书法仍然以其独有的魅力赢得人们的喜爱。

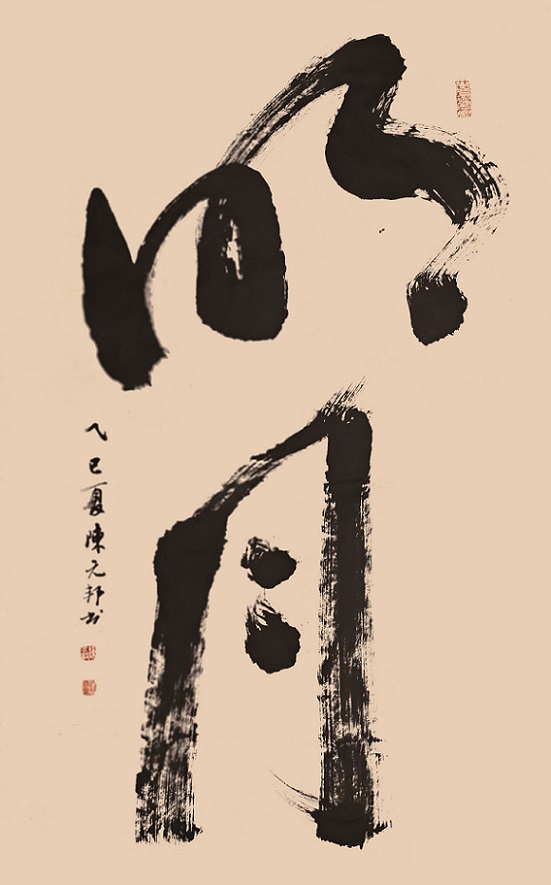

与此同时,更有专业书法家耕耘书坛,书坛流派纷呈,坚守传统的循古者有之,在传承中创新的另辟蹊径者亦有之。在坚守传统的同时,探索之风也风起云涌,出现了“丑书”“吼书”“针书”之类的表现形式。有的是以书法线条作为创作元素,写出的作品不是让人阅读,而是让人欣赏其线条重叠之后的“图形”;有的不在于作品的呈现,而是展现其书写的过程:一桶墨水,铺地的数丈白布(纸),扫把式的“笔”,一声吼叫,这种创作似乎带有行为艺术的味道。在书法的探索实践中,书坛也有一些“浮躁”之气,尽管“浮躁”,但也是一种“活跃”。

书法何去?我们在思考着,探索着。自有字始,书法就不是以一种静态的形式而生存,而是以一种动态的形式而推进,无论是字体的演变,还是章法结构、运笔用笔等等,都在摸索中前进。我们在变革中走来,同样怀揣变革之心向前,以包容的心态和秉持“百花齐放”的态度去看待当前书坛上的各种创作行为,让实践说话,让时间沉淀,大海淘沙,能够留下来的一定是有生命力的精品力作。

书法何去?先谈一谈我之所见:前一个时期,去了位于福州朱紫坊的“金声玉振”工作坊,欣赏到了以书法为造型的雕塑“母以子贵”,整个造型颇有韵味。作者告诉我,这是以篆书为基本创作元素,加以作者的丰富想象并利用三维技术,让平面成为立体,好似雕塑,既有书法的雄浑张力,又有雕塑之美感。在那里,我还欣赏到瓷片镶嵌而成的楹联,它是将写出的书法,依其笔画用瓷土上釉炼制之后镶嵌于板上成为楹联。我观其联,既充满书法韵味,又有炼制出的瓷器的温润。我看了之后,似乎看到了书法何去的一条路径:书法作为一门艺术,在书写的基础上,可以与其他门类的艺术融合,并在融合中拓展。古人云“书画同源”,最早的文字从“画”中来,看早期的象形字,其实就是一幅画。如今,书法的记事功能渐渐被汉字的其他输入形式所替代,书法渐渐成为以汉字为创作元素的一种艺术形式,似乎又以一种“画”的形式出现,以书法线条的美感展示出画的美感。实践证明:“书法不仅是修身养性的手段,而且是精美的艺术作品”。

书法何去?书法是以中国汉字为基础的一门艺术,是中国独有的艺术门类。书法这门艺术,最容易引起人们的心灵契合,产生出共鸣。我以为书法是最易而又最难的一门艺术。说它最易,是因为感兴趣者人人都能拿起笔、蘸上墨在宣纸上书写;说它难,是因为书法是有灵性的。我的感觉是,人人都会书法,但真正写好、写出精品的却少之又少。书法,就是在这最易与最难之间的“摆渡”者。

正因为“最易”,让它拥有了雄厚的群众基础;正因为“最难”,人们不断攀登,在中华文化中汲取创作营养,在赓续传统中创新,在各种艺术门类中融合。

写到这里,我仿佛看到灵动优美的书法线条,遒劲而有力,意韵无穷,给人无限的想象空间……

(本文原载于《炎黄纵横》杂志2025年第4期,作者为福建省文史研究馆馆员、中国作家协会会员)