“纵使雨散风流后”

——袁行霈教授致先父蔡厚示的诗文及信函(手迹)

林 红

袁行霈(1936—),字春澍,生于山东济南,原籍江苏武进。中国古典文学专家、北京大学中文系资深教授。1953年考入北京大学中文系,1957年留校任教。任北京大学博雅讲席教授、北京大学国学研究院(创办者)院长、北京大学国际汉学家研修基地(创办者)主任、中央文史研究馆馆长。2018年当选美国人文与科学院外籍院士。主要社会兼职有全国政协常委、民盟中央副主席、国务院学位委员会委员、国家古籍整理出版规划小组成员暨学术委员会副主任、教育部面向21世纪教学改革顾问组顾问等。

先父蔡厚示(1928—2019),字佛生,江西南昌人。中国古典文学专家、著名诗人。曾用笔名艾特,室名独柳居。1945年开始发表作品。1949年厦门大学中文系毕业留校执教,1954—1956年在北大文艺理论班研修[1],历任讲师、副教授。1981年调离厦大到福建社会科学院文学研究所任研究员。1990年加入中国作家协会。曾担任国务院参事室中华诗词研究院顾问,中华诗词学会副会长、顾问,中国韵文学会常务理事,中国李清照辛弃疾学会常务理事,中国元好问学会顾问。并兼任海内外多所高等学校的客座教授,先后到英国、美国、日本、马来西亚、新加坡、越南、俄罗斯等国和中国香港、澳门等地访问和讲学。获得中华书局“诗词中国”组委会主办的“2015诗词中国最具影响力诗人评选”之卓越贡献奖。

袁行霈(左)与蔡厚示

袁行霈教授在为先父蔡厚示《唐宋词鉴赏举隅》(1997)作序时言:“厚示先生与余同出静希师门下,而辈分较长,诗酒往还,学问切磋,已非一日。”从先父所存的信札看,先父与袁行霈的交往始于1979年春[2]在昆明召开的学术研讨会上。该会由高教部委托《中国历代文论选》编写组与云南大学联合筹办[3],于3月23日至4月4日在昆明安宁温泉宾馆隆重举办。作为“文革”后第一次全国性的中国古典文学研讨会,许多知名学者和专家纷纷赴会,其中有吴组湘、钱仲联、程千帆、杨明照、周振甫、马茂元、舒芜、顾学颉、蒋孔阳、敏泽、霍松林、王达津、姚奠中、袁行霈、张少康、蒋凡、李庆甲、康伣、吕慧娟、蔡厚示等。会议期间成立了“中国古代文学理论研究会”,并决定出版会刊——《古代文学理论研究(丛刊)》。昆明会议堪称当代中国文艺理论史上的历史性盛会,开幕式当天全体与会者兴致勃勃地合影,留下珍贵的照片。

中国古代文艺理论学术讨论及教材编写会议留影

会议期间,组委会组织专家学者们游览了石林、龙门、太华山等风景区,留下诸多珍贵的照片。袁行霈赋诗《同诸公登太华山留影》,诗中赞曰:“马生何殷勤,一一摄影留。”(原注:“马白同志”)

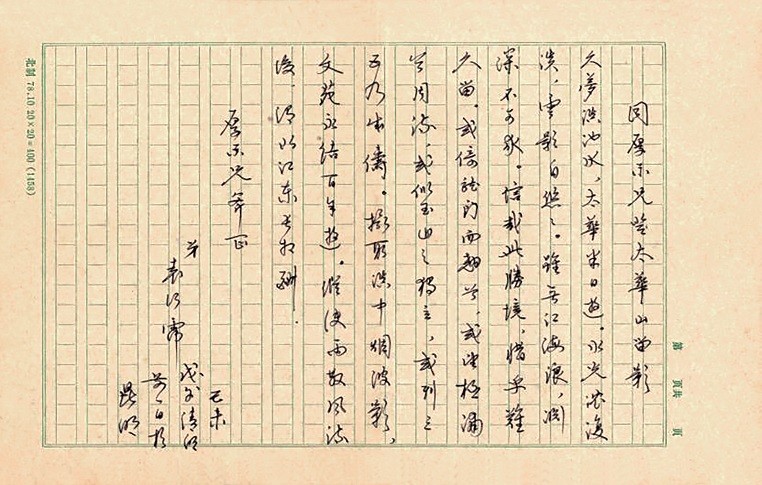

与会的古典诗词大家们触景生情、相互酬和,留下诸多隽永的诗文,先父将之一一抄录[4]。袁行霈教授《同厚示兄登太华山留影》的手迹,则被保存至今。

诗文如下:

久梦滇池水,太华半日游。水光浓复淡,云影自悠悠。虽无江海浪,渊深不可求。信哉此胜境,惜乎难久留。或依龙门而翘首,或望极浦兮周流。或似玉山之独立,或列三五乃成俦。摄取滇中烟波影,文苑永结百年游。纵使雨散风流后,渭水江东长相酬。

落款:“厚示兄斧正”,日期:“清明前一日”。

《同厚示兄登太华山留影》诗文手迹

诗中“摄取滇中烟波影,文苑永结百年游”“纵使雨散风流后,渭水江东长相酬”连成一气,既强化了将美景铭记并期望在文学创作中永远相伴、即便时光流逝情谊仍在的愿望,又巧妙地化用典故“渭水江东长相酬”,借古人离别酬答之意,深化师兄弟情谊。它突破传统纪游诗的即景模式,熔铸古典山水诗意境与现代人文情怀,将摄影术的现代性介入转化为文化记忆的永恒契约,将眼前的游历升华为跨越时空的文化盟约,充分展现了袁行霈对自然胜境的审美观照与对精神同道的深切情谊。

昆明会议期间,先父蔡厚示与袁行霈教授应是无所不谈(或许是因为有些类似的遭遇,或许都为林庚先生的弟子之故),以致袁教授回京向林庚先生汇报先父近况后,林庚先生即于4月14日致函先父:“……行霈兄返京述及厦大方面情况。人生不如意事十恒八九,况十年风波,倾人为乐,积习所致,非一朝一夕能尽改也。闻人大方面于兄颇为有意,此亦不失良机。人大因解散多时,一旦复校,颇有草创中一种生气,物色人物,正当此际……若兄能来人大,时得快晤。”[5]林庚先生信中的宽慰和鼓励滋润着先父的心。历经诸多磨难后的先父,此时多么想离开厦大到林庚先生身边!他多么羡慕袁教授能与林先生“每纵谈终日,乐而忘返”[6],多么希望能调往北京与先生“时得快晤”!

然“人生不如意事十恒八九”,先父最终没调往北京。1981年5月,他离开了他深深热爱且眷恋不忘的厦大,到福建社会科学院专事研究,直到92岁在福州仙逝。

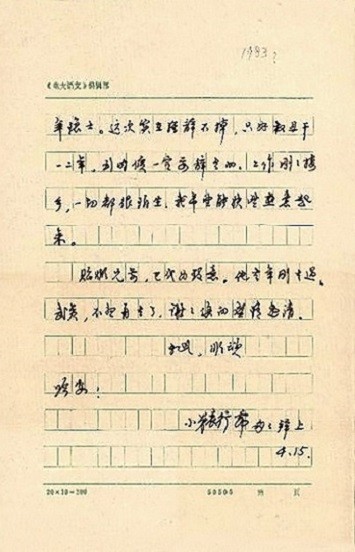

1983年,先父陆续整理出近百首青少年及中年时期写的诗,自费打印成《独柳居诗词》[7]一册。1984年春,当得知袁行霈从日本讲学(1982—1984年)归来便寄赠与他。

袁行霈诵读《独柳居诗词》后,于7月26日致函先父:“别来倏逾五载,思念为劳,想同之也。顷获大作独柳居诗词一帙,讽诵之余,当颊生香。论音气、论意趣、论功力,均非常人所可及者。其中如《清平乐·鼓浪屿》《喜春》《漳州丹霞峰即目》《登南岳》等作尤为可喜也。读《春日重返北京大学喜赋》,知吾兄于一九八二年四月曾来北大,可惜未能见面。何日再返燕园、一叙契阔耶?”短短二百字,表达了对先父的思念、对其才华的赞赏,以及未能见面的遗憾和希望再次相聚的期待。多层次的情感交织,既包含个人交情的温度,又有学术交流的深度。

他称道的《清平乐·鼓浪屿》是先父1948年3月(大三时)所作:“碧峰如染,渺渺波光远。几处渔歌依柳岸,四十四桥春满。//崇楼杰阁纷纭,千红万紫腾芬。偏忆水操台畔,将军[8]大树常新。”

1985年初秋,先父将他的第一部古典诗歌鉴赏集《诗词拾翠》(海峡文艺出版社1985年版)寄赠袁行霈。10月15日,袁行霈致函先父:“蒙惠大作,不胜感激!高见宏论,足多发人深思。武夷盛会,因身体欠佳未能参加,殊怅怅。秋深,颇冬寒意,闽中或正宜人耶?”寥寥数语,表达了感谢、赞赏学术成就、遗憾未能参与活动及关心对方近况等内容。此处所提“武夷盛会”,指1985年10月于福建省邵武市(南武夷)召开的规模盛大的全国严羽学术讨论会。先父北大时期的“毕门”同窗杨咏祁、康伣、吕慧鹃、吴伟仁、王达津等以及黄寿祺、陈祥耀、周勋初、牟世金、陈庆元等学者均参加了此会。

1987年夏,袁行霈教授将6月份刚出版的《中国诗歌艺术研究》寄赠先父。8月22日收到书后,先父回信致谢。该日日记载:“得袁行霈赠书,答之。”互赠著作,这是文人之间最常见的交往方式之一。先父与袁行霈“君子之交”不密,但以此方式有来有往。

袁行霈主编《历代名篇赏析集成》(中国文联出版公司1988年版)上下册时,约请了全国各地的著名学者和专家分头撰写。先父亦受邀参与了下册中宋代诗词赏析文的撰写。

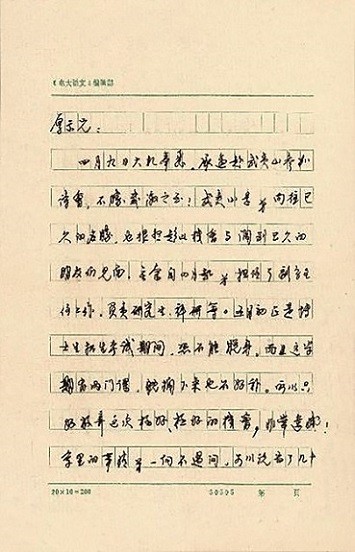

袁行霈关于“武夷诗会”复函

1988年4月9日,先父“致袁行霈”(蔡厚示日记)函,再次邀其前往武夷山参加5月4—11日举行的“武夷诗会”。4月15日袁行霈回复:“四月九日大札奉悉。承邀赴武夷山参加诗会,不胜感激之至!武夷山景弟向往已久的名胜,也很想趁此机会与阔别已久的朋友们见面。无奈自四月起弟担任了副主任工作,负责研究生、科研等。五月初正是博士生招生考试期间,恐不能脱身。而且这学期有两门课,耽搁下来也不好补。所以只好放弃这次极好、极好的机会,非常遗憾!系里的事情弟一贯不过问,可以说当了几十年的隐士。这次实在推辞不掉,只好权且干一二年,到时候一定要辞去的。工作刚刚接手,一切都很陌生,我希望能快些熟悉起来。贻焮兄前,已代为致意。他去年刚去过武夷,不想再去了。谢谢你的盛情邀请。”作为东道主,邀请同门兄弟及同行专家参会也是文坛中的常事,也是先父与袁行霈“文苑永结百年游”的另一种方式。

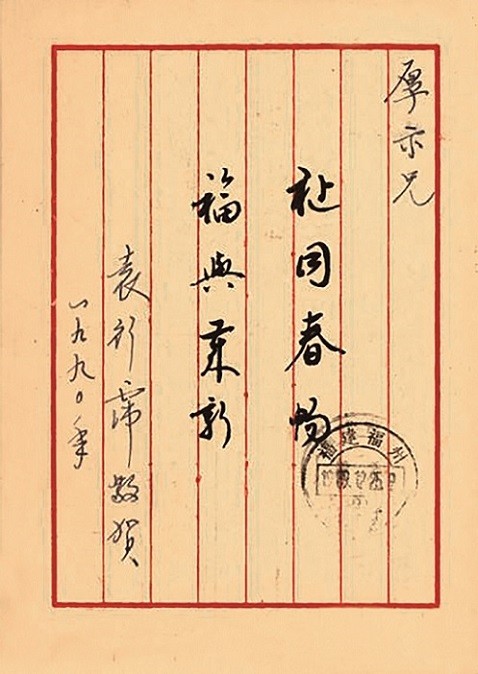

1989年,先父将其第二部古典诗词鉴赏著作——《诗词拾翠·二集》(海峡文艺出版社1989年版)寄赠袁行霈。12月20日,公务缠身的袁行霈以明信片称道:“研精覃思”,并报平安:“我们都还好,请释念。”短短数语,传递出同门相互鼓励、相互牵挂的深厚情谊。数日后(邮戳12月25日),袁行霈又寄明信片向先父“敬贺一九九〇年”新春。

新年贺词“祉同春畅 福与景新”,用词对仗工整、意蕴美好,“祉”和“福”古朴典雅,在传递美好祝福的同时,增添了中国传统文化的韵味;“春畅”则描绘出春天万物生机勃勃、畅快生长的景象,“景新”更直观地体现了新年万象更新、令人耳目一新之感。短短八个字,简洁却富有画面感。既融合对幸福的祈愿及对新春的赞美,传递出积极乐观的生活态度和欢乐祥和的节日氛围;又饱含“纵使雨散风流后,渭水江东长相酬”的同门情怀,给人温暖与希望。

1990年新春贺卡

1990年11月初,袁行霈赴江西上饶参加纪念爱国词人辛弃疾诞辰850周年学术会议。会议期间(4—7日),与先父等人合影,并将刚由高等教育出版社“重排印刷,在内地发行”的《中国文学概论》赠与先父。

1995年9月4—9日,先父赴银川参加全国第八届中华诗词研讨会,返程时经停北京。12日,与女儿林祁到北大先后拜访了谢冕、袁行霈及林庚先生。

1996年7月下旬,先父偕妻及外孙女往北戴河度假后,返京在林祁处逗留多日。期间日记:8月13日“重返燕园。访袁行霈、陈贻焮及林庚先生”,请袁行霈为其著《唐宋词鉴赏举隅》[9]作序;返榕后(20日),“得袁行霈所作《序言》”;21日即回信致谢。

袁行霈为先父《唐宋词鉴赏举隅》所写《序》全文如下:

日前,厚示先生惠然来访,以其《唐宋词鉴赏举隅》见示,并命余为序。厚示先生与余同出静希师门下,而辈分较长,诗酒往还,学问切磋,已非一日。每叹其真骨凌霜,壮气干云;才思之敏捷,言语之锋利,远非余所能逮。今读其书,则又有前所未知者。

盖词之与诗体制既别,风格亦异,所谓诗之境阔,词之言长是也。言愈长则性情愈细致愈隐曲,一平一仄之间,一提一顿之处,均须细细含咏,方能得其仿佛。厚示先生快人快语,复以灵心绣口,娓娓道出词人之心,再现词境之美。读其文,既得以鉴赏前贤词作之绝妙,又得以鉴赏其鉴赏文章之超轶,溽暑中无异凉风暂至,快何可言!古之词人得遇知己畅谈其艺术之奥妙,亦是幸事。

厚示先生本擅长诗词创作,又长于文艺理论,以诗人之慧心及理论家之慧眼讲解唐宋词,故能入能出,每示人以鉴赏之门径。近年来鉴赏文章多有发表,能示人以法者,此书堪当之矣。

1996年夏于北京大学

从序言中可以看出袁行霈对先父“以诗人之慧心及理论家之慧眼讲解唐宋词”的高度赞赏。这亦是袁教授在主编《历代名篇赏析集成》时,不忘邀约先父参与的重要因素吧!

收到袁《序》的当日,先父趁热打铁写了该书的《后记》。在说明了此书出版的缘起后,先父对林庚先生和陈贻焮、袁行霈逐一道谢:“谢谢陈贻焮大师兄为本书题写书名。谢谢袁行霈兄为本书作序。我们原都是林静希(庚)先生的学生。同门切磋,我受益良多。我在诗词审美方面的任何一点长进,都与静希师半个世纪来对我的教导和受静希师《谈诗稿》的启迪分不开的。谨此向他表示由衷的敬意。”同门情谊于此可见一斑。

1997年至2005年的9年中,先父几乎每年(2001年除外)都返燕园看望林庚先生,也多次拜访陈贻焮。期间,袁教授赴美国哈佛大学哈佛燕京学社做访问研究学者(1997年9月至12月);任新加坡国立大学(1998年)、香港城市大学(2004年9月至11月)的客座教授;2005年9月开始兼任新加坡南洋理工大学教授(与北京大学联聘),身兼多职,忙得不可开交。以致日后先父多次到燕园时都不见袁教授的踪影。如,1998年5月3日北大校庆期间,先父“谒林静希师,访陈贻焮”;1999年2月到林祁处过年,15日“下午二时进北大。先后拜晤陈贻焮、林静希师、谢冕、张少康等”。此间日记中都未提及袁教授。袁教授赠的《陶渊明集笺注》(2003年出版)亦未见签名。2005年5月26日先父77周岁生日,仍不忘与袁教授分享生日喜悦。是日日记:“喜寿。与袁行霈通电话。”这也是他们之间诸多交往方式之一。“纵使雨散风流后”,同门之情亦以这种方式延续着。

(本文原载于《炎黄纵横》杂志2025年第4期,作者为厦门大学人文学院副教授)

注:

[1]毕达可夫是当年国家教育部聘请来培养高校马克思主义文艺理论(文艺学)骨干教师的。《关于北京大学文艺理论进修班(1954-1956)的回忆——张文勋先生访谈录》(《文艺理论研究》2007年第2期)一文,详细介绍了当年的进修情况及其对中国当代文艺理论建设所发挥的作用。此外,程正民《中国现代文学理论知识体系的建构》第六章“毕达可夫和北大文研班”亦对此段历史进行了较全面的介绍及评价。进修班同窗自称“毕派门人”或“毕门弟子”。

[2]此前,即先父在北大进修时,为北大中文系大二及大三学生的袁行霈与先父是否有过交集,笔者无从考知。

[3]当年协助郭绍虞先生编写《中国历代文论选》的王文生教授是这次会议的主要筹备人之一。他在1978年12月31日致先父的信函中谈及这次会议的缘起及与云南大学筹办会议的详细经过。

[4]《滇游诗钞》(1979年3-4月)手稿,由厦门大学图书馆古籍特藏部扫描存档,文件号:LIB-099-0370。内中有程千帆、钱仲联、周振甫、王达津、马茂元、舒芜、顾学颉、姚奠中、霍松林、袁行霈、于乃义与会期间所作诗词。

[5]林庚先生致蔡厚示的信,见于《书信》第四辑《大师林庚先生致弟子蔡厚示的25通信函》。

[6]袁行霈:《中国诗歌艺术研究》林序,北京大学出版社1987年版。

[7]《独柳居诗词》共收录先父1942年2月(14岁)至1983年11月发表和未发表的诗词78首。扫描件:厦门大学图书馆古籍特藏部LIB-099-0378。

[8]原诗注:水操台为郑成功昔年操练水师时发令之所。

[9]由紫禁城出版社于1997年2月出版。1992年夏,先父蔡厚示在20世纪60年代于厦门大学讲授唐宋词欣赏的讲稿基础上扩写成该著。全书选取唐、五代、两宋的著名词家50余人的代表性词作106首。